Pascal Vilcollet, History, 200 x 170 cm, huile et acrylique sur toile, 2017, ©.

Image de couverture : Pascal Vilcollet, Judith, huile et acrylique sur toile, 270 x 200 cm, 2017. ©.

Texte/communiqué de presse écrit à l’occasion de l’exposition monographique de l’artiste, « Récidives », Galerie Guido Romero Pierini, Paris, du 9 au 15 novembre 2017.

Texte/communiqué de presse écrit à l’occasion de l’exposition « Construction Time Again », du collectif SONAMOU, Bastille Design Center, Paris, du 14 au 17 décembre 2017.

Le dernier voyage d’Alexis Kozlomov, 2011 // tirages inkjet contrecollés 180*70cm / jumelles / Vidéos / Carte postale / Texte sur le mur

Le dernier voyage d’Alexis Kozlomov, 2011 // tirages inkjet contrecollés 180*70cm / jumelles / Vidéos / Carte postale / Texte sur le mur

Le projet METAVILLA initié par Caroline Corbal vise à interroger les rapports de distanciation induits par les techniques contemporaines. Considérant la fragmentation des réalités vécues au regard des notions de connexion et de simultanéité, il s’agit de proposer à des artistes travaillant sur les images et se questionnant sur leurs régimes de diffusion, d’investir la vitrine d’un lieu situé à Bordeaux. Celle-ci, en servant d’écran de projection et donnant directement sur la rue, permet d’amalgamer des réalités contraires : l’espace privé et l’espace public, l’ailleurs et l’ici, le proche et le lointain, le local et le global.

Le projet METAVILLA est ainsi appuyé par la volonté d’intervenir dans l’espace urbain en créant un lien dynamique avec le monde, ne serait-ce qu’en stimulant l’élargissement des champs de perception et des possibilités du réel1. A partir de propositions formulées par Julien Verhaeghe, METAVILLA se présente également en tant que projet curatorial in progress, car les artistes invités se succèdent plutôt que de confronter leurs recherches de façon simultanée. Les œuvres héritent donc les unes des autres, participant à un dispositif en devenir plus à même de rendre compte des évolutions et des aléas de notre contemporanéité.

Pour cette seconde édition, faisant suite à Mounir Fatmi, c’est Aymeric Vergnon-d’Alançon qui propose avec Le Dernier voyage d’Alexis Kozlomov une vidéo découpée en sept séquences. Le récit d’un explorateur disparu en constitue la trame : parti pour la péninsule du Kamtchatka sur les traces de Paul Thévenot, cartographe de la fin du XIXe siècle, Alexis Kozlomov est dévoré par les descriptions de son prédécesseur. C’est avide d’images et d’ailleurs qu’il part, un matin d’avril 1932, sans jamais revenir.

Cette disparition, mystérieuse et incomprise, alimente à son tour un imaginaire propre aux contrées lointaines dont il ne reste que des récits imagés. Aymeric Vergnon- d’Alançon s’en empare, actualisant la figure de l’explorateur dans ses vidéos pour lesquelles il se met en scène. Des étendues forestières et escarpées doivent être franchies, les itinéraires se font âpres. L’artiste semble parfois égaré au milieu de nulle part, la carte en devient une obsession, tout comme l’observation assidue de ce qui l’environne. La nécessité de se confronter au réel à l’échelle de ses yeux, de ses mains et de son corps, à travers la thématique du déplacement notamment, vient contraster avec les représentations distanciées de l’ailleurs, là où le réel n’est que fiction.

Entretien avec Donatien Grau, commissaire de l’exposition Surfaces

d’Adel Abdessemed, dans le cadre de la programmation du Festival d’Avignon 2016

JV : Pouvez-vous préciser en quoi consiste l’exposition Surfaces d’Adel Abdessemed que vous présentez à l’Église des Célestins, dans le cadre du Festival d’Avignon 2016 ?

DG : L’invitation d’Adel Abdessemed par Olivier Py et Paul Rondin est une invitation à mettre en évidence l’extraordinaire vitalité, l’extraordinaire polymorphisme de son œuvre, une œuvre située au cœur du monde et en même temps une œuvre qui touche au cœur du monde, au cœur du contemporain, tout en restant en contrepoint de ce contemporain. La programmation et l’exposition d’Adel Abdessemed et autour d’Adel Abdessemed sont conjointes, il y aura donc des œuvres récentes, des œuvres d’art. Pour cette raison on pourra dire que l’on est dans un rapport au présent et en même temps, que l’on est dans l’art contemporain lui-même, puisqu’Adel Abdessemed en est l’une de ses figures les plus éminentes. Dans l’exposition elle-même, on a dans cette série de bas-reliefs qui n’ont jamais été montrés ensembles et qui constitue un pan entier de l’œuvre d’Adel Abdessemed depuis quelques années, dans la façon avec laquelle les œuvres sont conçues, des images qui sont captées, sculptées, imprimées en 3D. Chacune de ces images est de l’ordre d’un événement. Mais ces événements sont de nature extrêmement différente. Certains sont des évènements de la grande histoire contemporaine, cette grande histoire qui d’ailleurs est comme effacée puisque des images en remplacent d’autres. D’autres peuvent être perçus comme le contrepoint de ces événements, c’est-à-dire l’intime, à l’image de l’une des œuvres présente dans l’exposition, l’Âge d’or qui représente les 4 filles d’Adel Abdessemed jouant ensemble. L’œuvre qui date de 2013 est donc déjà datée, et les filles qui avaient l’âge qu’elles avaient ne sont maintenant plus physiquement comme elles étaient alors. C’était un événement qui est advenu à un moment et qui ensuite n’existe plus. Ce qui ressort de l’exposition, ce jeu entre intime, intemporel, permanence, impermanence, et évènement du contemporain, est l’extraordinaire épaisseur du présent, une fois que l’on est conscient de ses composantes, c’est-à-dire une fois que l’on ne se laisse pas piéger par le flux des images qui nous assaillent et qui fait qu’à la fin on oublie déjà ce qui est notre histoire, notre histoire commune et humaine maintenant déjà effacée.

JV : Cela peut évoquer le texte d’Emanuele Coccia paru récemment dans un ouvrage écrit par différents auteurs à propos de l’œuvre d’Adel Abdessemed, où était notamment évoqué le rapport au cosmos.

DG : je suis tout à fait d’accord, je pense que le terme de cosmos qu’emploie Emanuele Coccia est un terme extrêmement juste, car le cosmos en grec désigne principalement deux choses qui sont apparemment très décalées mais en même temps très intéressantes à mettre en relation. Le cosmos désigne d’une part l’ordre, l’ordre du monde qui nous entoure, qui est au-delà de nous, et qui prend de multiples formes. Mais le cosmos est aussi lié à l’ornement en grec, d’où le terme « cosmétique ». Or je trouve qu’il y a une chose très intéressante dans l’œuvre d’Adel Abdessemed, et les bas-reliefs le montrent magnifiquement, c’est ce rapport non pas au cosmétique, mais en tout cas à l’ornemental, c’est-à-dire aux monuments qui sont en général tels qu’on les utilise dans l’histoire de l’art, des monuments de célébration, des monuments à la gloire d’un empereur par exemple. Je pense que cette utilisation de l’ornemental et donc du cosmos aussi, notamment dans ces bas-reliefs chez Adel Abdessemed, interroge, en particulier par l’utilisation de matériaux précieux. L’Âge d’or est trempé dans de l’or, et donc dans ce cosmos d’Adel Abdessemed viennent se rejoindre et s’interroger réciproquement à la fois l’ornement – c’est-à-dire le rapport à la gloire, à la beauté, au canon – et l’inscription dans l’ordre du monde sous ses différentes strates.

JV : On perçoit également cette constante notion de déséquilibre chez Adel Abdessemed, il y a sans cesse une sensation de chute, d’écrasement, d’interruption ou de précarité, de basculement sur le point de survenir, mais qui n’est pas tout à fait là.

DG : Il y a une chose dans son œuvre vis-à-vis de l’impermanence car d’une part, ceux qui admiraient le très jeune Adel Abdessemed au début des années 2000 sont je crois fascinés par l’étendu du développement de son art, par cet effet de surprise, puisqu’il s’agit d’un artiste qui se réinvente en permanence, d’un artiste dont l’œuvre est en transmutation permanente. D’autre part, son œuvre a un caractère rhizomique, chaque chose est liée à une autre, les racines descendent de plus en plus profondément. Par exemple avec l’affiche de l’expo, le dessin qui a été utilisé pour l’exposition du festival d’Avignon dans son ensemble – le cheval de Turin – a donné lieu à une sculpture, il peut aussi donner lieu à une vidéo qui peut donner lieu à une sculpture. Il y a donc une transmutation permanente de l’ordre qui fait que l’œuvre est constamment métamorphique, à partir de schémas, de formes, de matrices de formes. Il est assez extraordinaire d’avoir affaire à une œuvre à la fois entièrement organique et une œuvre entièrement imprévisible à certains égards, entièrement surprenante. Je trouve donc qu’il y a aussi une grande beauté car c’est une œuvre qui est au cœur du présent et qui en même temps nous montre que ce cœur du présent n’est pas un cœur massif, un cœur univoque, mais au contraire un cœur qui intègre différentes composantes produisant notre expérience du présent.

JV : Olivier Py avait évoqué l’incidence du politique pour cette édition 2016 du festival d’Avignon, alors que l’on ne peut pas dire du travail d’Adel Abdessemed qu’il soit engagé en soi, dans la mesure où il s’attache davantage à figurer des événements contemporains en brassant de nombreuses thématiques. Que pensez-vous de cet aspect ?

DG : Je pense que la question que vous posez est la question de la politique de l’art : « quelle politique pour l’art ? ». Il semble que l’art qui bascule dans le message politique est un art qui perd un peu sa façon d’être, c’est-à-dire sa capacité d’interrogation. D’ailleurs, il y a très peu d’œuvres ouvertement et exclusivement politiques qui sont des chefs-d’œuvre, les œuvres qui comptent sont toujours des œuvres qui posent un problème, qui mettent le doigt sur une question sans dire précisément ce dont il s’agit, sans intervenir de manière trop nette. Évidemment que l’artiste personnellement a des idées, mais ces idées ne sont pas l’art en lui-même, et l’important me semble-t-il est de créer un écart. Une chose très frappante est le fait que l’œuvre d’Adel Abdessemed est politique au sens où et au sens essentiellement où la politique dans l’art, ou la politique de l’art, consiste à interroger ce que signifie vivre ensemble. Donc l’œuvre d’Abdessemed est politique, si on reprend la distinction classique tant de fois mise à mal, au sens « du » politique plutôt qu’au sens de « la » politique.

ITW parue dans le Hors-série Festival d’Avignon d’inferno-magazine, juin 2016.

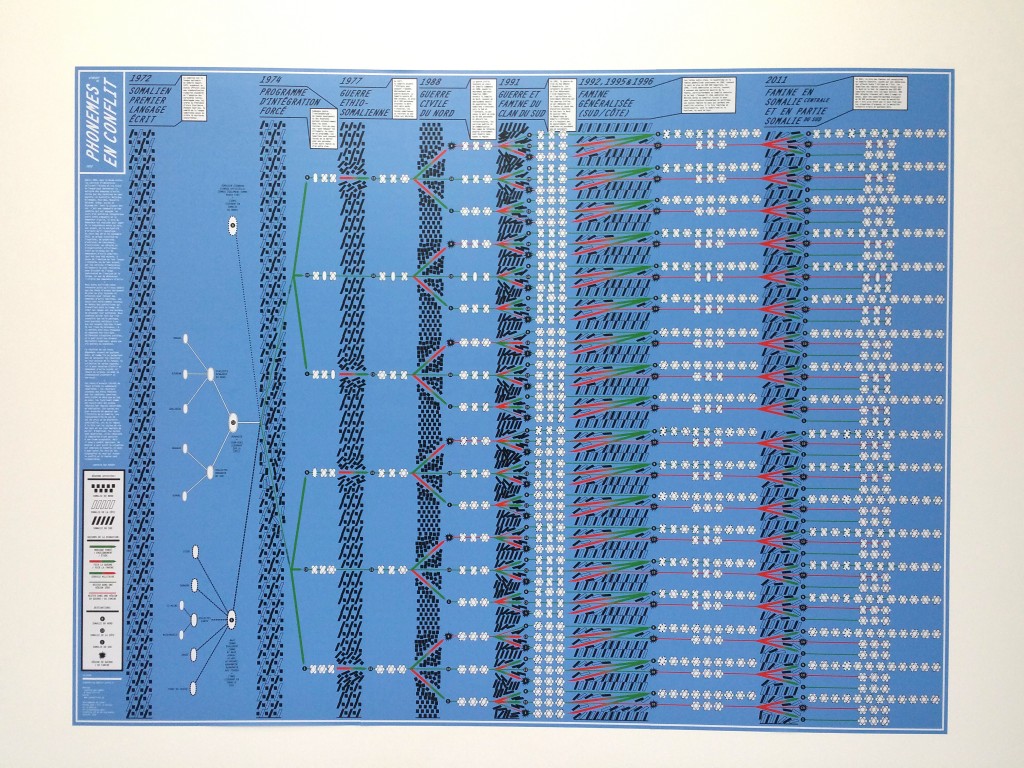

Lawrence Abu Hamdan, Conflicted Phonemes, 2012, Installation, dimensions variables, Courtesy de l’artiste et Galerie Mor Charpentier

Lawrence Abu Hamdan, Conflicted Phonemes, 2012, Installation, dimensions variables, Courtesy de l’artiste et Galerie Mor Charpentier

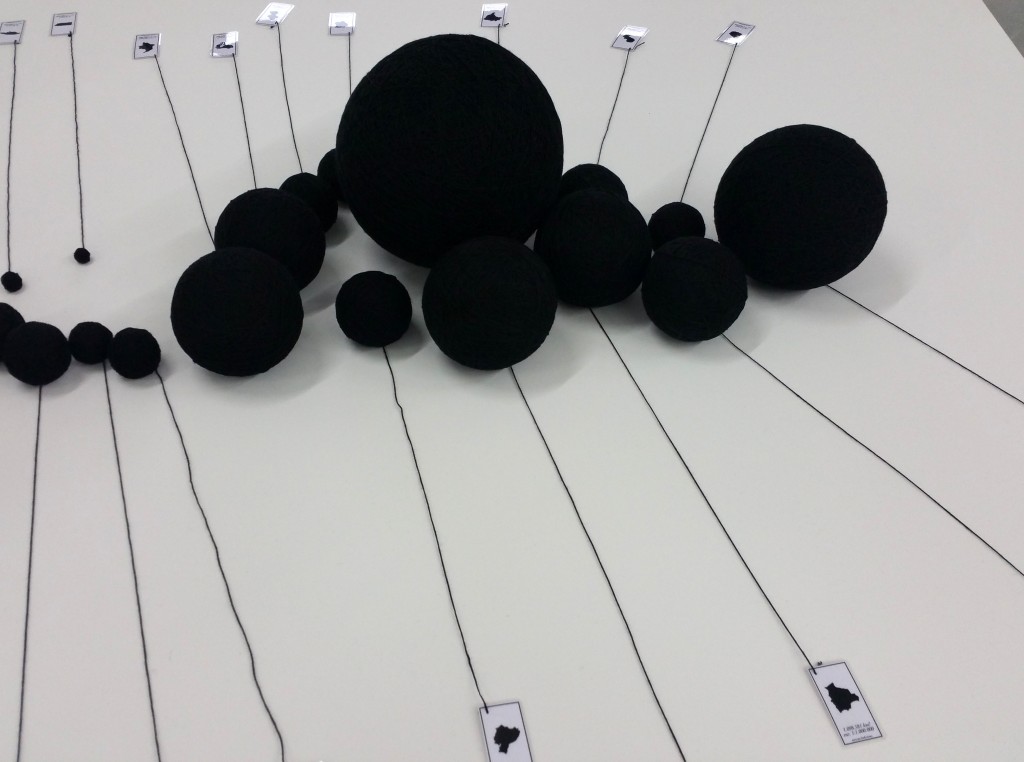

Milena Bonilla, Size/To Sell or To Rent, 2006, Installation (table, laine), dimensions variables, Courtesy de l’artiste et Galerie Mor Charpentier

Marcos Avila Forero, Cayuco – Sillage Oujda Melilla. Un bateau disparaît en dessinant une carte, 2012 Vidéo, 17’, Courtesy de l’artiste et Galerie Dohyang Lee

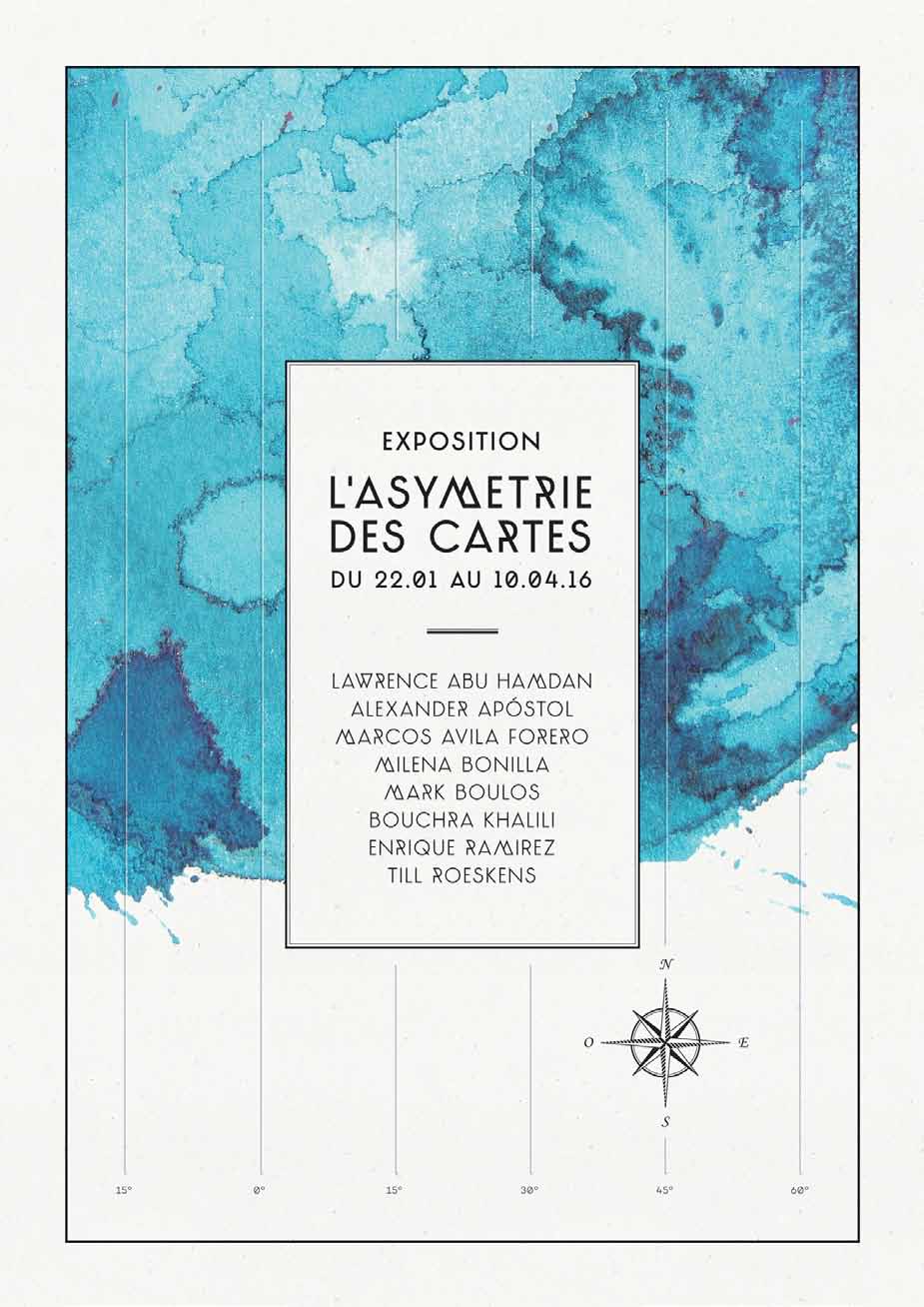

L’exposition « L’Asymétrie des cartes » que présentent le Grand Café et le LiFE à Saint-Nazaire, explore des problématiques géopolitiques où se réactualisent les disparités entre l’Occident et le reste du monde. Adoptant diverses approches cartographiques, les œuvres développent notamment les thématiques de la frontière et du territoire.

Alors que certains projets ont déjà été montrés en d’autres lieux, ce qui retient notre attention repose non tant sur l’exploration des dissonances culturelles ou sur le travail de restitution d’expériences transitoires, mais sur le développement d’une logique topologique, partant de la présomption selon laquelle les représentations cartographiques seraient, par essence, les plus adaptées en vue de figurer « les flux de capitaux ou de populations »[1]. En effet, ce qui incombe avec l’approche topologique est, d’un côté, la disposition des choses les unes par rapport aux autres et, de l’autre, une saisie du réel qui opère sur le mode de la simultanéité et de la coexistence d’entités hétérogènes. Ceci permettrait aux artistes de signifier la complexité des configurations, le jeu des relations, voire les tensions entre diverses composantes.

Dans cette optique, l’ambitieux projet Conflicted Phonemes de Lawrence Abu Hamdan semble particulièrement représentatif, dans la mesure où la carte est employée dans sa capacité à offrir une vision d’ensemble plus à même de spécifier l’aspect réticulaire des relations régissant les trajectoires humaines. Dans le prolongement des travaux de Mark Lombardi ou du collectif Bureau d’Études, l’artiste jordanien mène un abondant travail d’investigation tout en sondant des Somaliens ayant vu leur demande d’asile refusée après un test d’analyse du langage. Il en résulte un vaste organigramme qui synthétise de façon chronologique les échanges communautaires et langagiers, les déplacements migratoires et l’hybridation des populations. Surtout, est mise en avant la complexification progressive des identités et des individus au cours du temps, laquelle s’avère intégralement corrélée aux événements historiques qui, le plus souvent, sont marqués par des guerres et des famines. L’assimilation d’un grand nombre de données souligne ainsi une dimension informative, donc dénonciatrice, faisant de la carte un possible outil de subversion.

S’il s’agit ici de pointer ce qui échappe aux dispositifs techno-politiques de décision et de contrôle, à savoir la complexité inhérente à tout individu que l’on tente de confiner à des normes arbitraires, aussi faut-il rappeler que la carte, en oscillant toujours entre regard esthétique et lecture politique, constitue l’une des généalogies possibles du regard panoptique[2]. En cela, l’exposition tend parfois à une exploration générique de la carte, tandis que sa nature contradictoire reste encore à méditer.

[1] Nicolas Bourriaud, « Topocritique : l’art contemporain et l’investigation géographique », in GNS, Catalogue d’exposition, Paris, Cercle d’art, 2003, pp. 19-20.

[2] Christine Buci-Glucksmann, L’œil cartographique de l’art, Paris, Galilée, 1996, p. 24.

Être(s) au monde

L’histoire de l’art a montré combien les préoccupations des artistes se sont affinées au fur et à mesure que se perfectionnaient les connaissances, les idées et les techniques. Un bref parcours des différentes étapes traversées au fil du temps nous rappelle que les conceptions portant sur l’art se sont peu à peu divisées en une multitude de réalités parfois antagonistes. L’art, dans un premier temps, s’est progressivement émancipé de sa vocation symbolique première pour aspirer à la résolution de questions purement formelles, qu’elles soient marquées par un souci de restitution rationaliste ou par la volonté de dissocier le réel de l’évidence, à travers notamment les processus d’abstraction. Dans un second temps, à compter de la seconde moitié du XXe siècle, la nécessité de porter un discours dissident et critique s’est imposée afin qu’émergent des pratiques conscientes du monde qui nous environne, non tant sur le plan de l’émerveillement et de la contemplation, mais dans l’évocation de ses contradictions sociales, culturelles ou politiques. Or, dans cette volonté d’adhérer aux flux du monde, tout en s’accommodant du caractère pluriel de ce dernier, l’art s’est risqué à oublier une forme d’essentialité, tout comme il s’expose à se dissoudre dans la multitude des propositions devenues possibles.

Dans cette optique, l’exposition Être(s) au monde se propose de sonder les connexions qui se tissent entre l’art et le monde qui l’accueille, en soulignant le caractère primordial, voire originel, d’une telle relation. S’il ne s’agit nullement d’opter pour un discours nostalgique qui puiserait dans les origines de l’art ses premières convictions, c’est que le rapport qu’entretient l’homme avec son environnement résiste à l’usure du temps. Non dans l’idée que l’homme nouerait avec son milieu une relation de l’ordre de l’immuabilité, bien au contraire, mais dans la perspective d’un lien si fondamental qu’il constitue le propre de l’homme et, par extension, de toute forme de vie.

Or, parce que bâtir, produire et explorer décrivent des activités marquées par une interaction avec le milieu, tout en demeurant essentielles à la survie et à la perpétuation de l’espèce humaine, on ne peut que souligner la dimension créative d’un « être au monde » toujours changeant. Dans cette optique, « être au monde » est aussi une façon de méditer sur un geste, qui par excellence, se déploie dans le champ artistique.

Cependant, en relevant l’échange qui se produit entre l’être – le verbe – et l’être – au sens d’une entité vivante – nous pouvons souligner l’ambiguïté, sinon l’ambivalence entre ce qu’on appelle conjointement le fait d’exister et le fait de vivre. En conséquence, les artistes réunis dans le cadre de l’exposition Être(s) au monde ont finalement placé un indicible au cœur de leur préoccupation. S’il semble vain, en effet, de prétendre apporter une définition unanime et immuable à l’Être, sans doute est-il préférable, toutefois, de lui insuffler une forme de latence à partir de l’art et des artistes. Alors que les mots, les chiffres et les symboles ne parviennent pas à contourner ce qui résiste au langage, ne revient-il pas aux artistes de jouer leur partition, dans la perspective d’émettre des signaux qui n’ont rien de péremptoire ni de définitif ?

Les différentes approches proposées nous permettent alors de saisir le caractère dual de la notion d’Être, car, en étant fait de chair et de sang, l’homme éprouve à la fois son corps et son monde. C’est ce qui fait de l’homme un être sensible au temps qui passe en lui, aussi bien qu’au temps qui passe autour de lui. De ce fait, il semble important d’insister, dans cette articulation entre l’être et le monde, sur le paradoxe entre contradictions et complémentarité, dans la mesure où s’associent intériorité et extériorité, souci de soi et souci de l’autre. Voici ce que pourrait être la réalité sensible de notre expérience et la réalité objective de ce qui nous environne. En d’autres termes, l’art perçu à travers le prisme de l’« être au monde » exalte un rapport dialectique, car il consiste à affecter tout en faisant que l’on soit affecté. Seulement, parce que toute création est une proposition que l’on adresse au monde et que simultanément, toute création est aussi le fruit de cheminements intérieurs, l’affect n’est pas la qualité seule du sentiment ou de la passion, il est aussi ce qui s’inscrit dans les perceptions et les représentations.

Être affecté signifie donc, dans sa lecture spinoziste, le fait d’être parcouru de désirs et de projections insondables qui pourtant résultent d’une action extérieure. C’est l’effet que le monde exerce sur nous, tel qu’il nous enjoint, en retour, à lui répondre. Être affecté et affecter, c’est être au monde.

Aussi, n’est-il pas surprenant de constater que les artistes réunis pour l’exposition Être(s) au monde ont en commun de fonctionner sur le mode de la recherche, qui parfois relève de l’obsession ; celle-ci semble tenir de la quête existentielle. En étant absorbé par des questionnements intimes, mais essentiels, chacun aborde sa capacité à affecter autant que sa propre affection ; mais en délivrant des univers esthétiques éprouvés par la persévérance et l’abnégation, le souci de trouver la figure juste ou l’infime variation formelle, qui fera toute la différence : ces artistes aspirent à recouvrer une sorte d’absoluité qui peut-être s’apparente à l’Être.

Paradoxalement, aucune de ces recherches ne paraît pouvoir atteindre une forme de réalisation ultime, car le caractère de ce qui est au monde s’affirme avant tout dans l’impermanence et le devenir. Aussi s’agit-il pour l’artiste de poursuivre une attitude de l’ordre de l’adaptation à ce qui se meut continuellement, à l’échelle d’un monde qui toujours évolue, mais aussi au niveau de son activité plastique. Le regard du peintre, du photographe ou du sculpteur ne s’accorde que peu à peu à l’objet qu’il met en œuvre, ce qui suggère son inscription dans un temps singulier de la perception, celui qui appartient au temps de l’effort et du geste, un temps opiniâtre qui assimile aussi bien les échecs que les accomplissements. Ce n’est que graduellement que se découvrent des formes concordantes, des teintes qui résonnent entre elles, alors que tout le travail reste porté par le souci de correspondre à une image préexistante, un désir ineffable, un souvenir ou une inquiétude.

De là, les thématiques déployées relèvent parfois de l’apparition, telle qu’elle se corrèle à une forme de disparition, car le geste artistique le plus fondamental s’appuie sur la nécessité d’adhérer au caractère évanescent de ce monde que l’on essaie pourtant de contenir. Les travaux développent pareillement une esthétique de l’errance, dans la mesure où, face à la vastitude de ce qui nous entoure, domine le sentiment de l’égarement qu’il faut cependant dompter, non parce que l’artiste ignore en quel lieu il se situe, mais parce qu’il sait être à la fois partout et nulle part. C’est ce qui invite d’autres recherches à s’interroger sur la perte, sur l’oubli, sur la mort peut-être, sur la vie surtout, dans l’optique de renouveler l’émerveillement de ce qui s’évanouit pour mieux subsister.

Nous comprenons alors qu’« être au monde » est une façon de se porter à l’horizon du temps qui passe, non dans l’optique de célébrer un sentiment de finitude permanent, mais plutôt dans le projet de rendre hommage à d’éternels recommencements. En effet, il y a de l’éternel retour dans le fait d’être au monde, là où chaque retour prône un nouveau irréductible à ce qui l’a précédé.

Julien Verhaeghe

texte du catalogue Être(s) au monde édité à l’occasion de l’exposition, 2015.

Image de couverture : Jean-Pierre Ruel.

emerge! #1

Curatin Anne Perré Galerie

Sur une proposition de Julien Verhaeghe et Marion Zilio

24-27 octobre 2015

Depuis le Néolithique, la domestication des plantes et des animaux a joué un rôle fondateur dans l’évolution de l’humain. Apprivoisé, dompté, contrôlé, le règne animalier a servi autant les intérêts économiques que l’individualisme de l’homme, qui alors se sédentarise, et s’installe comme maître et possesseur de la nature. Parce que la façon avec laquelle on traite les animaux n’est pas sans rapport avec celle avec laquelle on traite l’Autre, le monde occidental a opéré une séparation entre les hommes. En maintenant l’idée d’une dualité indépassable, c’est finalement l’humain qui s’est dressé lui-même. Que l’Humanisme ait été une manière de le sortir de sa condition sauvage semble, au fond, avoir produit les effets inverses : les stratégies d’élévation ont conduit à des pratiques d’élevage, et ont placé l’homme au centre de tendances qui le bestialisent et l’apprivoisent ; qui le cannibalisent.

C’est pourquoi il est temps de revenir sur le concept d’animalité, et sur ce qui, en lui, résiste à la bêtise humaine. Car si le mot bêtise se réfère à l’animal, à la bête, seul l’homme peut l’être, ou faire preuve de bestialité. Le moment serait donc venu de considérer la fin des humanismes et d’envisager l’opérabilité d’un animalisme.

Or n’est-ce pas à l’intérieur des espaces domestiques, là où le foyer et l’intime prennent la forme d’une éducation au quotidien, que doivent s’expérimenter les conditions d’une « dé-domestication » ? Dans les couloirs d’un appartement bourgeois, à l’ambiance feutrée et aux murs de velours, les œuvres côtoient le mobilier de même que les instruments d’un cabinet médical. De cette atmosphère proche de la chambre de merveilles, l’exposition Cannibalisme < > Animalisme initie un retour à la pensée sauvage. Elle ne se propose pas d’ajouter une contribution à celles, nombreuses, visant à comprendre ou à déplacer le clivage homme/animal. Elle veut, au contraire, tracer les lignes d’un animalisme, retrouver la continuité par laquelle peut émerger un acte de résistance ; mieux, un mouvement subversif, voire révolutionnaire.

Artistes : Ghyslain Bertholon, AJ Dirtystein, Cécile Hug, Inès Kubler, Frédérique Loutz, Erik Nussbicker, Lionel Sabatté, Barthélémy Toguo, Valerie Vaubourg, Elodie Wysocki

Réminiscences (Éric Bourguignon, Simon Casson, Jérôme Delépine, Rosy Lamb, Jean-Pierre Ruel, Julien Spianti & Marion Tivital), 13 mars – 4 avril 2015, Darren Baker Gallery, Londres.

Communiqué de presse:

L’exposition Réminiscences présentée par les commissaire d’exposition Géraldine Bareille et Guido Romero Pierini regroupe des artistes qui explorent les fondements de la peinture. Celle-ci se manifeste à travers ses mythes premiers, ses imaginaires et son histoire, à l’image du récit fondateur de Pline l’Ancien, relaté dans son Histoire naturelle. La fille d’un potier, sous la lumière vacillante d’une lanterne, trace sur un mur le profil de l’amant en partance. Lorsque le trait est tiré, ne restent que l’absence et la mémoire, mais aussi un acte pionnier, car de là naît la peinture figurative : de la perte, de la trace et de la mélancolie. Or à de nombreux égards, ces vertus natives se sont évanouies au fil des âges ; elles constituent pourtant la trame qui réunit les artistes présentés.

Chacun d’eux introduit, à sa manière, ces réminiscences originelles. Chez Rosy Lamb, un sentiment d’attente habite les corps, comme alanguis par une solitude flâneuse. L’indolence se fait palpable, elle renvoie à une torpeur hors du temps, ou plutôt, qui hésite avec lenteur entre ce qui est arrivé, et ce qui doit arriver. Nous retrouvons cette dichotomie dans les peintures de Jean-Pierre Ruel, dont les personnages échappent à la narration, tout en œuvrant dans une étrangeté situationnelle. Là aussi, une langueur expectative et ce petit décalage avec la réalité, celle qui trône dans nos propres mémoires, celle aussi qui détonne, car elle échappe à nos représentations habituelles.

Partant de ce sentiment d’affection du réel, Marion Tivital interroge également cet espace interstitiel, tout comme un temps suspendu, en figurant des sites qui, à la frontière du géométrique, finissent par imposer une présence douce et mystérieuse. Une mélancolie flottante émane de ces espaces industriels ou de ces objets quotidiens à l’apparence minimale, à partir desquels germent des récits fantasmés, comme dotés de vie.

Des Réminiscences, car est supposé l’évanouissement d’une présence passée. Cependant, les traces que cette dernière laisse derrière elle, affectives, imagées, ou magnifiées par le sentiment de singularité qui hante le mélancolique, ne sont pas que des empreintes inopérantes. Elles sont aussi des surgissements, des éclosions et des naissances, nous rappelant que toute perte s’accompagne d’une reconquête. À l’image des toiles d’Éric Bourguignon, dont le toucher vif et intense absout les formes par des contours hésitants, comme floutés, au profit d’une impression, d’une sensibilité. L’artiste nous montre que la sensibilité est la capacité à vivre, à revivre, à mémoriser des sensations, plutôt que de réitérer des informations. De même, chez Jérôme Delépine, les compositions brumeuses et éthérées suggèrent cet effacement émergeant. Les portraits notamment, diffus et nébuleux, presque fantomatiques, évoquent les visages évanescents de personnes autrefois rencontrés, dont les traits s’estompent au fil du temps, sans qu’ils soient oubliés pour autant.

Les artistes de l’exposition Réminiscences interrogent donc le paradoxe de l’apparition qui se joint à la disparition, paradoxe constitutif de l’acte pictural. Ainsi que nous le montre Julien Spianti ou Simon Casson, la peinture est la pratique qui par excellence, contrairement à la photographie, permet d’amalgamer des réalités, de laisser choir sur le même plan des mondes qui s’estompent et d’autres qui s’esquissent, comme des lambeaux de mémoire luttant pour être préservés de l’oubli.