Selon Foucault, un auteur est dans une certaine mesure défini par le discours, les usages, les pratiques institutionnelles dans lesquelles il s’insère. Aspect qui souligne, à la fois, la légitimité de celui qui « parle », et la construction de cette légitimité. Or, le problème auquel nous sommes confronté, lorsqu’il s’agit d’appréhender les arts, et en particulier la photographie, est précisément un problème relevant de cette légitimité, quant à l’élaboration d’une pensée à l’égard du capitalisme. Il nous faut alors nous poser la question suivante : « qui peut en parler ? ».

En effet, en essayant de considérer la photographie, dans son articulation aux médias et plus précisément au capitalisme, nous sommes face à deux difficultés.

En premier lieu, s’agissant du capitalisme, il semble qu’aujourd’hui, la parole de l’économiste n’a pas plus de valeur que la parole du sémioticien, du sociologue, ou du philosophe. S’est donc posé la question de la parole du chercheur dans le domaine de l’esthétique. Qu’apporte-t-il de plus ? Quelle est sa particularité ? En cela, parce que son rôle n’est absolument pas évident, nous pouvons penser qu’à de nombreux égards, le chercheur en esthétique est celui qui, précisément, est nourri d’une certaine forme de responsabilité à l’égard de sa discipline. Bien souvent, l’esthétique a été assimilée à une spécialité ne s’arrêtant que sur des œuvres d’art et la particularité de leurs manifestations. Mais si nous interrogeons la contemporanéité d’une telle discipline, il nous faut pourtant considérer que, désormais, elle s’interroge tout autant sur de véritables problèmes parsemant le quotidien, et dont le capitalisme fait partie. Sans doute est-ce parce que l’art, dans ses ramifications et ses implications quotidiennes, a changé, qu’il est nécessaire d’adapter les outils permettant de l’appréhender. La spécificité d’une approche est remise en question, dès l’instant où son objet d’étude tisse un réseau de relations à l’égard d’objets qui lui sont extérieurs. Au contraire, lorsque le spécialiste amasse de plus en plus d’informations sur un sujet de plus en plus précis, sa connaissance devient celle d’un expert, peu enclin à se prononcer sur ce qui ne le concerne pas1.

En second lieu, et nous pourrions dire qu’il s’agit du même problème pris dans son sens inverse, il s’est posé la question de savoir, comment un non-spécialiste du capitalisme, ce qu’est de toute évidence le chercheur en esthétique, pouvait aborder ce sujet, le penser, sans pour autant en passer par des généralités. Qu’apprend-on, lorsque l’on prétend jouer sur le plan de l’exhaustivité, pour finalement devenir celui qui n’est spécialiste de rien ? De plus, nulle théorie de l’art n’est supposée suivre une concordance stricte, à l’égard de considérations portées sur les subtilités du financier, de l’économique, du politique, ou des disciplines techniques.

Du coup, nous serions arrivés à un point où penser le capitalisme, pour un chercheur en esthétique, serait faire un choix parmi deux méthodes, parmi deux politiques de pensée pourrions-nous dire. Comment résoudre ce problème ? Que désignerait une esthétique du capitalisme ?

Il semble qu’au travers de ces interrogations s’esquisse une autre question, plus fondamentale, celle de la contemporanéité de la pensée d’aujourd’hui. Marcel Gauchet, interrogé sur la spécificité de son champ de recherche2, déclare ne pas vraiment savoir où se situer, et fait allusion à Montesquieu, Alexis de Tocqueville, Auguste Comte, Karl Marx, pour souligner la difficulté que soulève, à l’image des ces penseurs, le fait d’être compris au sein d’une discipline unique. Marx pensait ainsi rencontrer dans l’économique, la synthèse de réflexions portant sur le réel, sur le quotidien. Pourtant, à l’image de Raymond Aron, on en fait volontiers l’un des précurseurs historiques de la sociologie. Il est vrai que le rêve du savoir universel parcourt l’Antiquité jusqu’aux Lumières ; mais ce qui se passe ici, alors, est une fragmentation de ce savoir. Est-ce à dire que pour aborder la photographie, dans sa proximité avec les médias et le capitalisme, il nous faudrait remonter à des méthodologies plus traditionnelles ? Ce qui nous taraude pourtant est bel et bien la contemporanéité du penseur d’aujourd’hui : dans quel(s) champ(s) s’inscrit un penseur contemporain ? Quelle est la place de l’esthétique, sur l’échiquier des savoirs modernes ?

Edgar Morin, face à cette situation, repousse l’idée de l’alternative entre la nécessité de se spécialiser, ce qui susciterait une reconnaissance institutionnelle, ou bien la nécessité d’être généraliste, ce qui supposerait une inconsistance dans le savoir. Ce qu’il faut, selon lui, c’est pouvoir faire appel à une notion de culture. Il nous dit la chose suivante : « Qu’est-ce que la culture ? C’est le fait de ne pas être désarmé quand on vous place dans différents problèmes ! »3. Ainsi, faire preuve de culture, n’est pas tant invoquer un certain nombre d’informations à l’égard de toute chose que situer le problème, d’être capable de parler de sa genèse, de connaître les conditions historiques… « Le vrai problème, selon Morin, est de pouvoir faire la navette entre des savoirs compartimentés et une volonté de les intégrer, de les contextualiser ou de les globaliser »4. En d’autres termes, il s’agit de penser en traçant des relations, en invoquant les savoirs qui se jouxtent à la question, en tissant un réseau de possibles à l’égard d’un problème, que l’on ne soupçonne pas forcément, mais qui en déploie l’intelligence. Bien plus, puisque la connaissance n’est pas le savoir, puisque la pensée n’est pas l’information, il faut pouvoir mettre en œuvre une docte ignorance : il s’agit donc pour le penseur, de produire son propre savoir, et ce savoir prend forme par les articulations qu’il formule, par les ponts ou passerelles qu’il bâtit. C’est précisément la situation à laquelle nous faisons face, lorsqu’il nous faut considérer la question de la photographie, en regard des médias et du capitalisme.

Compartimentés, la photographie, les médias et le capitalisme le sont. On peut même ajouter qu’ils constituent des compartiments de compartiments, puisqu’ils recèlent une multitude d’approches et de formes rendant impossible une synthèse globale. Suivant les occasions, suivant les gens, la photographie, les médias et le capitalisme sont renversés, atténués, ou détournés : il n’y a jamais de résultat final. Pour autant, on ne peut convenir d’un relativisme absolu, mais plutôt d’une image, ou d’un assortiment d’images se couvrant, se chevauchant et se reliant plus ou moins. Dès lors, quelle photographie faut-il considérer, pour quel capitalisme ? Comment les intégrer, les contextualiser ou les globaliser ?

On peut souligner la chose suivante : la photographie, tout comme les médias et le capitalisme, évoluent sur des sphères interrogeant leur proximité à l’égard du quotidien. En effet, la contemporanéité des pratiques photographiques, renvoie inévitablement à tout un ensemble de phénomènes se rapportant à notre vie de tous les jours. Songeons aux pratiques publicitaires de la photographie, celles relatives aux informations et à l’actualité, celles que suscitent les médias numériques et les réseaux sociaux, les téléphones portables et la massification des appareils photos numériques… même l’art photographique s’est donné une visibilité et une légitimité pratique, sans oublier sa propension à figurer le trivial, le commun, le banal, c’est-à-dire tout un champ lexical se rapportant à la notion de quotidien. Quant au capitalisme, qui pourrait croire, ne serait-ce qu’un instant, qu’il serait situé sur une sphère distanciée, à l’abri des regards et des activités humaines ? Comme nous le rappelle Marx, le capitalisme naît des relations inter-humaines, et, à moins de vivre en marge de la société, on ne peut s’y soustraire. Ne serait-ce que par les objets matériels qui nous entourent, et dont on ne saurait se passer, ce que Marx nomme « la religion du quotidien ».

L’individu contemporain, parce qu’il évolue dans le tissu interne d’une vie quotidienne, est simultanément sujet à ces trois réalités que sont la photographie, les médias et le capitalisme. Mais ceci ne suffit pas pour garantir une passerelle entre elles… tant d’autres éléments semblent intervenir de façon bien plus légitime, il semble hasardeux d’y entrevoir le privilège d’une relation entre photographie, médias et capitalisme.

En revanche, ce qui est assez notable est le constat selon lequel les artistes plasticiens et photographes sont confrontés à une véritable gageure esthétique, liée à l’énonciation et à la formulation de la notion de capitalisme. En effet, alors qu’il semble occuper le moindre interstice de la vie quotidienne, le capitalisme reste une notion ambigüe pour le non-spécialiste ; on ne peut en saisir qu’une approche approximative, en n’insistant que sur quelques unes de ses particularités ou de ses enjeux. Plus que cela, bien que les artistes puissent sensiblement avoir une vision très convaincante du capitalisme, on retrouve constamment une orientation de l’ordre de la critique du dispositif mis en place, orientant quelque peu ces critiques sur le terrain du politique, qui n’est pas nécessairement la même chose que le capitalisme. On soulignera l’impression d’une confusion à cet égard, entre critique du capitalisme et critique du politique. Sans doute est-ce encore lié à la nécessité de figurer le capitalisme par une approche quelque peu perspectiviste, là où le politique jouit toujours dans les consciences d’un rapport de proximité privilégié avec le capitalisme, certes avéré, mais tout sauf exclusif. D’où, peut-être, ce qui explique une tendance plus récente d’artistes volontairement à la frontière du subversif et de la connivence. Alors qu’une photographie comme celle de Gursky montre, ou plutôt sous-entend le capitalisme, il n’est pas aisé d’y discerner une posture radicalement critique, à la fois parce que les méthodes de réalisation photographique rappellent les productions cinématographiques hollywoodiennes – nécessitant un investissement technique et financier fort –, et parce qu’enfin, lorsqu’une photographie est vendue plusieurs millions de dollars, on conçoit assez difficilement jusqu’où peut aller la pertinence d’une critique du capitalisme, si ce n’est en investissant le champ du cynisme.

Se pose donc la question de la représentation, ou de la visibilité du capitalisme. Citons en exemple une version « économique » de la question, par le biais de l’exposition qui s’est tenue à l’été 2008 au Plateau, à Paris, et sobremet intitulée « L’Argent ». On y voyait alors successivement Philippe Cazal, Matthieu Laurette, Sophie Calle, Orlan, Gilles Mahé…Ne s’arrêtant qu’autour des relations entre art, argent et économie – ce qui du reste était le projet de l’exposition – on perçoit constamment l’arrière-plan critique à l’égard des systèmes économiques, donc du capitalisme, mais jamais la faculté d’en rendre la diversité conceptuelle, notamment en ce qui concerne la question de la propriété privée, du fétichisme, de l’importance du salariat, de la plus-value… Un peu comme si, pour se figurer auprès des artistes, le capitalisme nécessitait une image forte et quelque peu globale, tandis que cela en amoindrit justement la portée critique. De plus, hormis de rares exceptions dont, celle de Philippe Cazal, on ne trouve pas d’approche photographique.

Ainsi, dans une certaine mesure, pourra-t-on dire que le capitalisme n’est pas un véritable « sujet » artistique, ou photographique. Il est en revanche le vecteur de nombre d’approches entendant en souligner les dysfonctionnements et dérives, en insistant plus précisément sur l’une ou l’autre de ses manifestations et intelligibilités traditionnelles, à savoir, donc, la thématique de la marchandisation des biens culturels, de l’aliénation et de la subordination aux divers messages et discours, des imaginaires collectifs plus ou moins responsables de l’orientation esthétique ou urbaine de notre contemporanéité, des diverses contradictions juridico-politiques, de l’ambiguïté des relations de force entre individu et collectif, de la destitution des valeurs au profit des élites, de la nostalgie moderniste éprouvée par le contemporain, etc. Tous ces aspects ne sont pas précisément le capitalisme, mais ils interrogent leur proximité à son égard. Le capitalisme ne peut être l’objet que de conceptions indirectes ou connexes, et, dans cette perspective, les artistes sont légion. Dès lors, est-ce à dire que le capitalisme relève de l’infigurable ? Que serait une esthétique du capitalisme, si jamais on ne peut le figurer directement ?

A l’image d’une ville, le capitalisme ne peut être saisi selon un point de vue « photographique », mais selon un dispositif suscitant la mobilité et la multiplicité des approches. Le capitalisme peut et doit être pensé, mais lorsqu’il s’agit de s’accorder sur une pratique photographique et quelque peu « représentationnelle », permettant de rendre compte de ses articulations particulières, relatives notamment aux mutations contemporaines à l’égard de la vitesse, des médias, de la technique, et des rapports sociaux, s’interroger sur tous ces aspects à partir de la photographie devient un véritable défi. C’est ce que note Nicolas Bourriaud, lorsqu’il décrit la nécessité qu’ont les artistes contemporains, de dépasser les techniques traditionnelles de la représentation (dont la photographie fait partie selon lui), pour insister sur des modes d’agir différents, par le biais par exemple de l’installation « en réseau » – notamment à partir de certaines pratiques cartographiques –, par le multimédia, ou par l’insertion directe dans le champ de la réalité quotidienne. Ainsi, « afin de rendre compte de l’expérience quotidienne d’un individu de ce début de vingt-et-unième siècle, écrit Bourriaud, faudrait-il choisir entre abstraction et photographie, vidéo et figuration picturale ? […] comment figurer les flux de capitaux ou de populations ? Les territoires urbains, tels qu’ils succèdent aux villes ? L’expérience du virtuel et de la communication par Internet ? Les réseaux de transports et de communication, les déplacements individuels et collectifs ? »5

Une esthétique photographique du capitalisme suppose alors la prise en compte de la difficulté qu’il y a à figurer une entité mouvante et volatile. Contrairement à Bourriaud, l’enjeu de l’art et d’une telle esthétique, ne peut reposer sur la possibilité effective de la représentation, il faut au contraire la dépasser. Parce que le monde change et s’écrit par, et en vertu de divers flux, cela signifie-t-il qu’il nous faudrait considérer la photographie comme un médium obsolète ? L’art a-t-il réellement pour préoccupation de conformer ses velléités techniques, à la réalité, dans l’idée de mieux lui correspondre, et donc d’être plus proche d’elle ? En d’autres termes, selon Bourriaud, il faudrait être quelque peu un « spécialiste » en la matière, pour être en mesure de saisir la réalité du monde. C’est à celui qui sera le mieux armé que reviendra l’honneur de pouvoir figurer les réalités contemporaines. Nous retrouverions alors la question de la légitimité disciplinaire au travers de la légitimité technique, ce qui de surcroît ne peut nous empêcher de faire allusion aux firmes contemporaines, renouvelant et régulant précieusement l’innovation technique, afin de séduire périodiquement, mais constamment, le consommateur.

Dans le cadre de l’art, ce qu’on oublie est qu’il s’agit avant tout d’une pratique, non pas d’une adéquation, tandis que l’esthétique, en tant que discipline contemporaine, envisage la possibilité de construire des passerelles, des prolongements, d’éclairer des possibles. On peut penser qu’il y a art, lorsqu’il s’agit de s’aventurer au-delà des sentiers déjà balisés, et non pas de se présenter en vainqueur, sur un terrain déjà conquis d’avance. Dans cet ordre d’idée, la photographie est peut-être dans une situation quelque peu similaire à la peinture il y a près d’un siècle, pratique picturale qu’elle a d’ailleurs contribué à transformer, mais pas à anéantir. Alors qu’aujourd’hui, la photographie pose à son tour la question de sa continuité, de ses transformations et des possibles qu’elle ouvre, notamment par le biais de sa proximité à l’égard des médias.

La photographie est-elle médium ou média ? S’agit-il de considérer deux photographies différentes, ou bien n’est-ce qu’un problème de dénomination ? On peut penser que le médium insiste beaucoup plus sur la qualité traditionnellement impartie au domaine des arts plastiques, tandis que le média soulève la question de la photographie, en tant qu’elle est un vecteur d’information. Pourtant, il semble que cette dichotomie ne soit pas si évidente : ne peut-on en effet pas dire qu’une photographie « artistique », est tout autant capable de véhiculer un « message », alors que dans le même temps, une photographie « médiatique », s’inscrirait dans une démarche rappelant celui de l’art ? Comment penser la frontière entre médium et média, alors que la photographie semble incarner avec excellence, les difficultés d’une telle distinction ?

Ainsi, l’art d’aujourd’hui et la photographie, sont protéiformes, tandis que les médias et le capitalisme le sont tout autant. Dans cette optique, la seule possibilité de rencontre serait établie par la mise en place d’un socle commun, d’un milieu contextuel dans lequel ils évoluent tous. En cela, on trouverait dans le rapport à la quotidienneté, si ce n’est à la contemporanéité, une sorte de terrain d’entente qui n’est toutefois pas exempt de tout questionnement. Car finalement, ce qui permet de réunir ces artistes autour d’une approche commune est d’autant plus une correspondance à l’égard d’une certaine forme de contemporain, qu’un questionnement clair et littéral à l’égard du capitalisme. Une esthétique photographique du capitalisme aurait pour enjeu celui du dépassement de la question de la représentation, alors qu’elle serait éprouvée par sa proximité avec le quotidien et le contemporain. Elle aurait pour mode opératoire la volonté de bâtir des passerelles, de contextualiser, ce qui d’emblée lui confère une temporalité particulière, celle des réseaux et des potentialités. Une esthétique photographique du capitalisme, à n’en pas douter, est ce qui interroge dans sa plus grande pertinence, la relation entre photographie et contemporain.

Bâtir des passerelles, ouvrir le champ des possibles et permettre à l’esthétique de se confronter à des réalités extérieures, tel est le projet que nous nourrissons dans le cadre d’un dialogue et d’un travail avec des chercheurs de la Kaywon School of Art de Séoul autour de Lee Young-June 6 . Cette pluralité de points de vue théoriques, disciplinaires, culturels et institutionnels ne peut être qu’un enrichissement. Parce que la photographie et les médias deviennent des enjeux majeurs pour saisir le contemporain, il est essentiel de mettre à l’épreuve toutes ces frontières, matérielles et intellectuelles, afin de mieux contextualiser ce qui nous préoccupe. Afin de mieux comprendre le triangle Photographie, médias & capitalisme.

1 Boris Cyrulnik, Edgar Morin, Dialogue sur la nature humaine, Paris, Editions de l’Aube, p. 7.

2 Marcel Gauchet, La condition historique, Paris, Stock, coll. « Les essais », 2003.

3 Boris Cyrulnik, Edgar Morin, op. cit., p. 9.

4 Ibid.

5 Nicolas Bourriaud, « Topocritique : l’art contemporain et l’investigation géographique », in GNS, Catalogue d’exposition, Paris, Éditions Cercle d’art, 2003, pp. 19-20.

Texte publié dans « Photographie, Media & Capitalisme », sous la direction de François Soulages et Julien Verhaeghe, Paris, L’Harmattan, 2009.

Qu’il s’agisse d’imager des contrées éloignées, des parcours déambulatoires, le monde tel qu’il se conçoit ou de s’adonner à des compositions picturales portées par les reliefs et les nomenclatures, il semble que les cartes aient de tout temps stimulé les artistes. Plus récemment cependant, en succédant par exemple à certaines figures de l’art conceptuel ou du Land Art, de nombreuses pratiques contemporaines se sont emparées de la carte non tant pour en explorer les caractéristiques visuelles voire esthétiques, mais pour figurer le monde en vertu d’une pensée géographique, ainsi qu’en témoignent, pour ne citer qu’eux, les travaux de Till Roeskens ou de Bouchra Khalili.

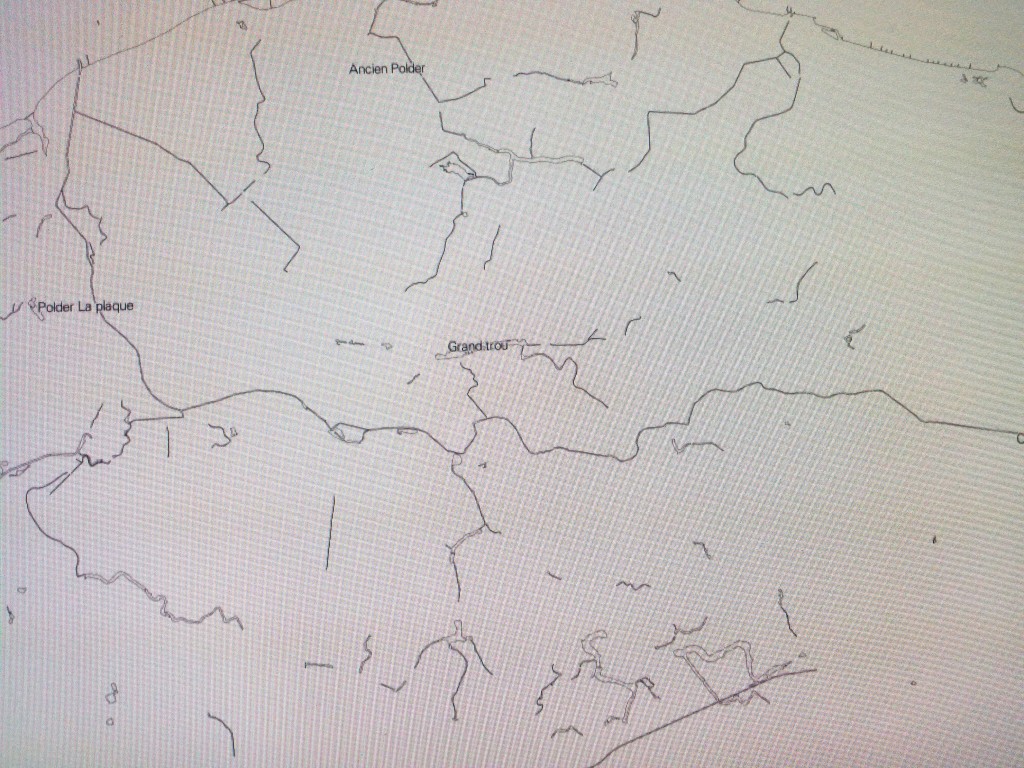

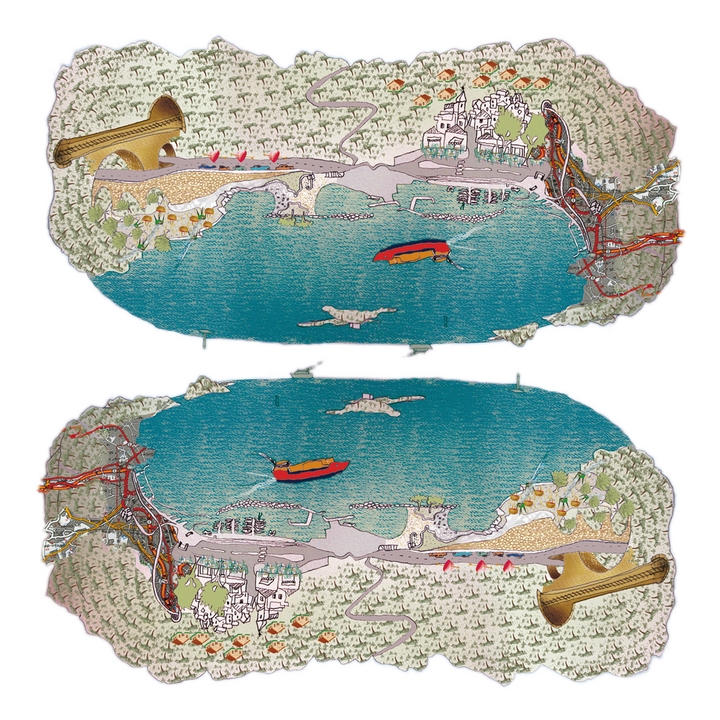

Dans ce contexte, avec le Blanc des cartes, exposition personnelle de Pauline Delwaulle présentée en 2015 par le FRAC Nord-Pas-de-Calais, il semble que l’approche cartographique soit ici envisagée à la fois pour ce qu’elle a de plus fondamental – à savoir la question de la correspondance entre le réel et la représentation qui à l’occasion le remplace – et pour les espaces poétiques qu’elle a parfois occulté au profit de discours portant sur les flux contemporains, les complications géopolitiques ou les dissociations culturelles. En effet, Pauline Delwaulle, en s’appuyant notamment sur la notion de toponymie – l’étude qui porte sur les noms que l’on donne aux lieux – pointe les imaginaires et les conceptions du monde telles qu’elles se différencient de l’expérience sensible. C’est ce qui lui permet de réinvestir une part de subjectivité alors que toute carte suppose, semble-t-il, la mise en évidence d’une réalité partagée par tous.

De fait, les travaux de Pauline Delwaulle nous rappellent, d’une part, que la carte n’est pas le territoire – pour reprendre une célèbre formule d’Alfred Korzybski[1] – car rien ne se substitue aux sens et aux impressions. Toute représentation cartographique, en effet, passe sous silence une part d’impondérable que les mots ou les symboles ne traduisent pas. La carte en cela n’est jamais qu’une alternative au réel ou, au mieux, une « métaphore chiffrée »[2]. D’autre part, les cartes imprègnent nos imaginaires de telle sorte que notre appréciation sensorielle des lieux réels reste aiguillée par des informations subalternes sinon externes, à l’image de ce que nous montre le film intitulé l’Île. Dans ce dernier, l’exploration d’une étendue inhabitée est cadencée par le rythme du vent, les piaillements de la faune locale et le battement des rivages alentours. L’incursion s’accomplit en l’absence de repères cartographiques préalables, ce qui, outre la question de la désorientation, souligne une relation retrouvée à l’égard de la terre et de la nature, au corps également, ne serait-ce qu’en raison de l’expérience de la marche qui s’exerce sur des terrains escarpés et inconnus. Nulle considération topographique – distance, altitude, ou connaissance des reliefs – n’interfère avec la découverte d’une entité géographique dont on s’empare peu à peu, mais qui en parallèle nous échappe continuellement. Aussi le parcours s’agrémente-t-il de divagations et de rêveries soutenues à l’image par des plans contemplatifs qui restituent une dimension poétique.

On perçoit ainsi avec l’Île mais aussi dans d’autres travaux de Pauline Delwaulle cette association entre épure langagière, réappropriation et poétique du lieu, comme avec le projet Terra Incognita. Nous nous rendons alors compte qu’en vue de réhabiliter une forme de poésie dans les imaginaires géographiques, qu’il est indispensable, paradoxalement, de se laisser désorienter par ces cartes.

Terra Incognita (développement en cours), Installation numérique interactive, carte présentée sur table tactile et imprimante, 2013-2016.

Terra Incognita (développement en cours), Installation numérique interactive, carte présentée sur table tactile et imprimante, 2013-2016.

Terra Incognita (Planisphère), Impression pigmentaire des données de la carte Terra Incognita, 100 x 100 cm, 2014.

[1] Alfred Korzybski, Une carte n’est pas le territoire : Prolégomènes aux systèmes non aristotéliciens et à la sémantique générale, Paris, Éclat, 2007.

[2] Emmanuel Hocquart, Un privé à Tanger, Paris, P.O.L, 1987.

Image de couverture : Équinoxe moins deux minutes, Installation lumineuse, deux caisses 125 x 75 x 30 cm, en collaboration avec Sébastien Cabour, menuisier : Pierre Lelay, 2015. « L’une des boîtes reproduit la lumière au soleil sur la neige, et l’autre, la lumière à l’ombre sur la neige, simultanément, tout au long des 24h d’une journée d’équinoxe au pôle. Le 20 mars 2015, une éclipse solaire totale avait lieu le jour de l’équinoxe ».

Parce que les formes et les couleurs se suffisent parfois à elles-mêmes, il n’est pas toujours facile, lorsqu’on aborde la peinture, de trouver les mots les plus appropriés ; les sensations et les affects échappent au langage, ils n’ont ni corps ni matière, l’expérience peut primer sur le reste. Comme nous le montre Myoung-heui Ryu, cette expérience est ce qui enjoint l’artiste aussi bien que le spectateur à plonger au cœur de l’œuvre dans un rapport de réciprocité. Le regard peut façonner la toile qui en retour, nourrit le regardeur.

L’artiste sud-coréenne propose justement, de façon exemplaire, une peinture qui immerge. Ses toiles non figuratives ouvrent des espaces bleus animés de flux et de tensions ; on y devine des gestes amples et violents, mais aussi le poids des couleurs qui s’abattent sur la toile, comme une pluie sourde sur le sol asséché.

La force de ces peintures est de laisser émerger, simultanément, une sorte de plénitude qui imbibe, qui noie le regardeur. L’œuvre se veut donc duale, elle joue des paradoxes et inverse les rôles. Les contradictions se lient et se complètent car quelque chose survient et dans le même temps, fuit. Ces Corps fluides témoignent ainsi d’une énergie tumultueuse ; les lames bleues paraissent cisailler des flots maritimes, au même titre que l’artiste catapulte ses couleurs sur la toile. De puissantes tempêtes apparaissent, les tourbillons ourdis par des flux aquatiques peuvent refléter des tourments intérieurs.

De là, les couleurs simulent la vie en toute chose. Elles en manifestent la puissance et l’incertitude, l’indomptable et l’impétuosité, mais également le calme et le relâchement. L’ordre et le chaos s’enlacent, ce qui se mêle, aussi se démêle. Parce que l’eau matérialise la synthèse des contraires, elle est ce qui reste et ce qui s’évade. Ou peut-être est-elle le temps qui s’écoule et prend corps. Aussi est-ce le propre de l’eau et de la fluidité que de s’emparer des antinomies pour mieux les amalgamer. L’expérience des entrelacs à laquelle nous invite l’artiste construit donc une œuvre relativement circulaire, ou plutôt, fluide, car il s’agit d’éprouver cette eau, de la vivre, de devenir l’élément liquide pour mieux en discerner les bruissements, ceux de l’âme, peut-être, ceux de la probité universelle, sans doute. Ce sont parfois les cascades et les chutes d’eau les plus élevées qui s’avèrent les plus apaisantes. Bachelard et bien d’autres avant lui nous rappelaient à quel point, en effet, les éléments participent d’un tempérament, d’une psychologie si ce n’est d’une philosophie, d’une philosophie de soi aussi bien que d’une philosophie du monde. L’eau synthétise le mouvement de soi – parce qu’elle a des vertus oniriques par exemple, parce qu’elle suscite l’imagination, donc la production d’images –, elle figure en outre les forces du cosmos et le cycle de la vie, en conformité avec une pensée de la fluidité et du devenir, telle qu’on la retrouve dans les pensées orientales ou Héraclitéennes.

Si donc l’eau et les principes qui l’animent, sont à l’origine de toute chose, ils en sont aussi la fin. Comme l’eau, la peinture coule et les mots glissent, passent et se renouvellent. Les toiles bleutées de l’artiste explorent ainsi le paradoxe d’une fluidité qui se met en abîme, puisque c’est par l’eau que l’eau se révèle.

Exposition Artistes Sonamou, La Fabrique galerie, 2, rue Édouard Vasseur, Ivry sur Seine, du 16 septembre au 1er octobre 2013.

Image de couverture : Relation IV, acrylique sur toile, 81 x 65 cm, 2012.

L’actualité particulièrement abondante de Robert Wilson à Paris, déjà présent au Louvre et au Festival d’Automne, passe également par la galerie Thaddaeus Ropac. Comme dans le cadre du musée parisien, Lady Gaga en est la muse. De célèbres portraits picturaux sont reconstitués par le biais de la vidéo, la Mademoiselle Caroline Rivière de Jean-Auguste-Dominique Ingres et La Tête de Jean-Baptiste d’Andrea Solario voient leurs motifs remplacés et superposés au visage de la star de la Pop Américaine.

Plus précisément, ce sont deux temps de l’image qui s’entrelacent. Celui réputé inerte et intemporel du portrait en peinture, et celui mouvant, vivant, du portrait vidéo. L’amalgame participe à un sentiment étrange, celui où l’on voit des traits brossés à coups de pinceaux alors que les paupières vacillent, que les souffles sont perceptibles, et que la vie semble se frayer un chemin à travers ces corps immobiles. Sentiment renforcé par l’allusion partielle au fait mortuaire, ces têtes qui gisent et ces chairs qui s’appesantissent ont quelque chose d’une violence caravagesque, là où l’espace assombri de la pièce est nimbé d’un murmure musical aussi funèbre que religieux.

Deux temps de l’image, mais aussi deux ordres, la vie et la mort, et une étrangeté latente, sans doute provoquée par la nécessité d’y percevoir des corps hybridés où s’animent des flux divergents. Celle surtout suscité par l’incursion du visage de Lady Gaga dont on se surprend à en reconnaître les traits autant qu’ils semblent simultanément disparaître. C’est en effet le changement de nature que semble apprécier Robert Wilson chez la star qui, ici, se mue en comédienne, en caméléon, capable de se mettre dans la peau d’un autre, fut-il d’un autre temps. Inversement, cela permet comme l’indique la chanteuse, de laisser revivre l’esprit du peintre, ou plutôt, de considérer avec nos yeux d’aujourd’hui ce qui fut perçu avec les yeux d’autrefois.

En tout point, donc, de l’hybridation et de l’instabilité visuelle, des mouvements qui n’en sont pas vraiment et des équilibres qui vacillent, ce que ne contredisent pas d’autres collaborations entreprises par les deux artistes, notamment au Louvre où on la retrouve suspendue à une corde, la tête vers le bas, ou ailleurs, lorsqu’elle incarne le Marat assassiné de David ; le mélange se prolonge jusqu’aux genres artistiques, elle qui déjà avait travaillé avec Marina Abramovic et Jeff Koons. Si l’art s’est déjà imprégné de la culture populaire, désormais, nous en arrivons à un point où le phénomène inverse se réalise, lorsque des artistes tels que Kanye West font l’objet d’une pétition pour devenir le conservateur de la Biennale de Venise, ou lorsque Jay-Z participe avec Abramovic à une performance. Sans doute perçoit-on l’intérêt plastique, esthétique et intellectuel qu’il y a pour des artistes voués à séduire les foules, à arborer les codes de représentation, de construction et de conceptualisation d’un geste créatif ; sans doute y perçoit-on également la volonté d’élargir les publics. Comme le clame Lady Gaga dans l’une de ses dernières chansons, « La pop culture était dans l’art, désormais l’art est dans la pop culture, l’art est en moi »[1]. De telles collaborations profitent forcément à chacun des intervenants, quand parfois l’un écrase l’autre de sa notoriété, car les publics sont non seulement multiples, mais compris dans un rapport de force disproportionné. Quelque part, quelque chose résiste continuellement dans ce mélange des genres, comme la sensation que l’art contemporain, à nouveau, doit se parer de ses plus beaux atours pour s’ouvrir au plus grand nombre. Mais c’est une erreur, car c’est bien l’inverse qui se produit.

L’exposition Robert Wilson, Video Portraits of Lady Gaga, à la galerie Thaddaeus Ropac, du 30 novembre 2013 au 11 janvier 2014.

Installation Petrouchka de Stranvinski, enregistré par Mikhail Rudy sur un piano Yamaha « Disklavier », Vue de l’exposition de Philippe Parreno, « Anywhere, Anywhere, Out Of The World », Palais de Tokyo, 2013.

Vue de l’exposition de Philippe Parreno, « Anywhere, Anywhere, Out Of The World », Palais de Tokyo, 2013. Photo : Aurélien Mole.

Zidane : un portrait du XXIème siècle, Vue de l’exposition de Philippe Parreno, « Anywhere, Anywhere, Out Of The World », Palais de Tokyo, 2013. Philippe Parreno, , 2006. © Philippe Parreno, Douglas Gordon.

Zidane : un portrait du XXIème siècle, Vue de l’exposition de Philippe Parreno, « Anywhere, Anywhere, Out Of The World », Palais de Tokyo, 2013. Philippe Parreno, , 2006. © Philippe Parreno, Douglas Gordon.

L’exposition de Philippe Parreno au Palais de Tokyo nous invite à une déambulation multidimensionnelle où les axes de lecture se chevauchent aussi bien que les œuvres présentées sont protéiformes. De nombreux commentaires saluent la complexité du dispositif et la richesse des expériences proposées. D’autres au contraire soulignent l’absence de repère, la grandiloquence des effets de spectacle et le tumulte des signifiants.

Ce qui retient notre intérêt est la persévérance avec laquelle les projets présentés arborent une trame discursive alternant entre une sensation de contrôle, de précision, de haute-définition, et la vacuité des phénomènes voués à disparaître aussitôt apparus. Chacune des pièces et installations paraît s’agiter selon un rythme calculé qui pourtant s’étiole, se renouvelle et surprend au fur et à mesure que l’on progresse dans l’exposition. C’est ce qui explique qu’à maints égards, le Palais de Tokyo soit devenu une sorte d’organisme vivant qui respire, se contorsionne, varie selon les humeurs et les instants, tout en semant des impressions sollicitant chacun de nos sens. Comme dans le souvenir flou d’un vieux film – ou plutôt, un rêve, une hallucination, une fantasmagorie diligentée par la mémoire et l’oubli –, les images et les sensations nous imprègnent sans qu’on parvienne pour autant à les recueillir. Certaines œuvres nous hantent – à moins que cela ne soit leur mode d’apparition – à l’image de cette mélodie évanescente qui rejaillit en tout lieu du bâtiment, instaurant une ambiance autour de laquelle le spectateur est invité à se construire des bribes de sensations glanés ici et là. Une trame sensorielle, diffuse et fantomatique semble persister, les œuvres explorent des univers composites qu’il faut rassembler comme les pièces d’un immense puzzle.

Dans l’immense espace qui suit, des images aussi imposantes qu’impressionnantes d’un nouveau-né qui se brouillent à mesure que l’on s’en approche. Nous constatons finalement que l’écran se compose d’une multitude de néons qui s’activent comme un immense panneau d’affichage hyper sophistiqué. L’image n’est plus vraiment une image, elle est le résultat d’un subterfuge technique qui sait inonder l’espace et le temps qui nous environnent, à l’instar de ce piano qui s’anime de lui-même pour jouer un mouvement du Petrouchka de Stravinsky, de cette pièce qui s’embrase d’une lumière phosphorescente, confirmant que les murs possèdent bien des secrets. Au sous-sol, la chorégraphie de sons crachotés par des néons dansants clame une autonomie créative où accords et désaccords peuvent déchirer l’obscurité de leur timbre fibreux et industriel. D’abord une concertation, puis une ouverture, et enfin, le concerto. Quelque chose articule l’ordre à l’aléatoire, l’instant se fait spatial, comme l’assurent ces ambitieuses projections démultipliées de Zidane qui quadrille le terrain de son regard, voit et anticipe, car rien n’est décidé à l’avance. Philippe Parreno parvient ainsi à produire une succession d’événements qui clignotent, meurent et se ravivent perpétuellement. L’exposition vit tout en passant à travers les règnes : à la fois machinique et organique, automatisée et créative, elle interroge à nouveau frais la relation que l’art et la technique ont toujours entretenue, dès lors qu’il s’agit pour l’un et l’autre de cohabiter afin de produire ces blocs de sensation propices à l’émergence de réalités aussi nouvelles que persistantes.

L’exposition Philippe Parreno. Anywhere, Anywhere Out of the World, au Palais de Tokyo, du 23 octobre 2013 au 12 janvier 2014.

Image de couverture : The Writer, Vue de l’exposition de Philippe Parreno, « Anywhere, Anywhere, Out Of The World », Palais de Tokyo, 2013. Philippe Parreno, 2007.

L’essentiel se trouve parfois enfoui au cœur des choses. Ce qui se trame dans les profondeurs prend le pas sur les effets de surface, et si l’on dit que le meilleur est à l’intérieur, que l’herbe pousse par le milieu, c’est parce qu’il faut insister sur les processus en cours plutôt que sur les identités immuables.

Ce mode de pensée est investi par l’artiste sud-coréenne Iseo tel un leitmotiv, une logique de l’entre-deux se déploie au fil de ses recherches, arborant une littéralité sociale et actuelle dans la série d’installations et de performances intitulée Devenir-conteneur. Les caissons de marchandises multicolores et métalliques, symboles d’un capitalisme globalisé, insistent avant tout sur l’importance de leur contenu au détriment des formes géométriques et sérielles, des coloris industriels ou des logos qu’ils arborent. L’artiste les détoure, les transforme en galerie d’art ou les laisse en suspension, revendiquant la multiplicité des fonctions qu’ils peuvent occuper plutôt que l’immédiateté du sens dicté par les apparences. Si un conteneur sert aussi bien à abriter des bureaux qu’à décrire des espaces de restauration, l’artiste fait valoir l’autorité qu’exerce la mobilité sur l’identité, ou plutôt la vacuité des représentations figées au profit de mondes intérieurs qui, parce qu’ils ne se donnent pas immédiatement au regard, en deviennent des objets éminemment esthétiques.

C’est précisément cela que tente de mettre à jour l’artiste : un imperceptible je-ne-sais-quoi qui demeure en toute chose, s’agite et affecte, passe entre les genres et nous interpelle. En parcourant ses travaux nous constatons que la mobilité de l’entre-deux tient lieu de mécanique opératoire et s’élève au rang de principe universel, dès lors que le monde, les êtres, les villes et les objets sont en soi des « conteneurs » immuablement mobiles ; ainsi qu’elle nous l’évoque, notre curiosité pour les mouvements, les circulations et les passages naît aussi des sensations et des réminiscences, des projections intimes et des imaginaires, des histoires vécues ou rêvées..

De façon littérale, avec les deux vidéos de la série What Happened there? respectivement intitulées A Lady etBlack Plastic, c’est l’entre-deux de la perception qui est exploré. On y voit d’abord une image, une posture, une immobilité, celle d’une jeune femme nous faisant face, droite et sévère. Puis un cheminement se met lentement en place, décrivant une situation à la fois absurde et caustique. L’artiste en robe noire et juchée sur des talons s’évertue à jongler avec un ballon de basket, elle le fait passer entre les jambes puis finalement s’arrête et reprend sa pose initiale, impassible. Dans la seconde vidéo, une étrange forme noire gît sur le sol. L’artiste s’en approche et, à l’aide d’une pompe à pied, gonfle cette masse de plastique noire pour la muer en dauphin au sourire narquois, plus adapté aux bassins aquatiques surpeuplés d’enfants. Sur un air de tango, la bouée est ensuite laborieusement dégonflée par la jeune femme qui repart après avoir écrasé de tout son poids l’amas informe, le renvoyant inerte sur le sol, enveloppé de son mystère initial.

Dans les deux vidéos, les images de départ et de fin sont absolument identiques. Ce qui compte est donc le déroulement de ce temps intermédiaire où il semble que la dérision se soit heurtée à l’incompréhension. C’est la perception qui est interrogée, et plus précisément, la perception de ce qui arrive, de ce qui surgit pour immédiatement s’évanouir. L’évènement semble alors prisonnier d’une sorte d’ambivalence temporelle, ainsi que l’indique Deleuze : « C’est comme les énormes lutteurs japonais dont l’avance est trop lente et la prise trop rapide et soudaine pour être vues : alors ce qui s’accouple, ce sont moins les lutteurs que l’infinie lenteur d’une attente (qu’est-ce qui va se passer ?) avec la vitesse infinie d’un résultat (qu’est-ce qui s’est passé ?) »[1].

Peut-être un peu de tout cela, dans la mesure où ce que nous percevons du monde est contaminé par ce que nous lui apportons, même si ce monde est chargé de récits et de fables tragiques, à l’instar de Pompéi. Bien qu’à moitié détruite, on y découvre des amphithéâtres, des temples et des ruelles pavées de pierres encore creusées par le passage des chars et des premiers véhicules. On y reconnait également des bains publics qui, par leur organisation, ne sont pas sans rappeler ceux que l’on trouve de nos jours en Corée. Les colonnes pompéiennes paraissent immuables mais, au contact d’une perception affectée, elles se modulent et fondent comme des bougies, rappelant que rien n’est éternel, pas même les fondations les plus robustes qui ne peuvent que s’effriter au contact des tourments intimes. Pour Iseo, voir, c’est s’émouvoir car le temps passe fatalement, il instaure un entre-deux de la perception appelant à la confrontation des ressentis ou plutôt, met en présence deux réalités hétérogènes promises à une conversation sensible, à l’image de cette mappemonde faite de miroirs (Everywhere is your hometown). Éprouver le devenir, le vivre, signifie en effet être partout et nulle part à la fois, dès lors que le monde nous compose tout autant que nous l’habitons.

Inspiré d’un film d’Eric Rohmer réalisé en 1986, The Green Ray de Tacita Dean se rapporte à une histoire ancienne dans laquelle un mince faisceau vert apparaît précisément lorsque le dernier rayon de soleil s’éteint dans l’océan, au large des côtes africaines bordant l’océan Indien. La vidéo de deux minutes trente, tournant en boucle, implique de la part du spectateur une longue patience, confrontant le temps de son attente personnelle et psychologique à la réalité temporelle du lent déplacement de l’astre solaire.

Or, le rayon vert, s’il a réellement surgit, a été tellement prompt qu’il s’avère difficile pour quiconque d’affirmer avec certitude s’il l’a vu. L’événement attendu semble s’être esquivé au regard du spectateur qui pourtant scrutait avec attention la ligne d’horizon. Alors que le passé et le présent auraient dû se scinder en deux entités distinctes, est apparue une sorte d’unité temporelle et indescriptible dans laquelle la perception du rayon semble avoir été prise en défaut, ainsi que l’écrit Jean-Luc Nancy : « il n’est là que le temps d’un spasme bref, et l’occasion de le voir est rare »[1].

Outre l’indéniable qualité poétique et visuelle de ces images qui s’écoulent avec lenteur, le spectacle des éléments noue une sorte d’intrigue puisant simultanément dans la patience et la curiosité de celui qui l’observe. Ce qui ne devait constituer qu’un simple coucher de soleil prend des allures de ballet cosmique et vertigineux. Le spectateur paraît se confronter à l’épopée destinale d’un monde qui ne cesse de mourir pour mieux renaître, tout en plongeant son regard mélancolique dans une sorte d’abîme de la perception, puisque l’événement qui s’offre à lui est au final un non-événement. Le temps paraît ainsi figé, les images sont quasiment immobiles, alors que le soleil suit son cours inexorable. Hésitant entre la sensation de l’avoir réellement vu et la simple impression de l’avoir vu, le rayon vert s’immisce entre réalité et imaginaire. Qu’est-ce qui, dès lors, est réellement perçu ?

L’événement semble en quelque sorte escamoté, le rapport à la narration est annulé par les dispositifs cycliques que l’artiste met en place afin de contrarier aussi bien la certitude que l’imprévisible. Le coucher de soleil renvoie alors à une forme de contraction temporelle qui est assimilé à un hors temps, ainsi que l’indique Julia Garimoth : « Le recours à des moments répétitifs permet à l’artiste de ne pas trahir le changement inhérent au monde, mais de le soustraire au temps »[2]. L’utilisation d’un plan fixe favorise la mise en relief de l’aspect cyclique qui se manifeste à la fois par le dispositif en boucle de la vidéo et la trajectoire du soleil. The Green Ray en devient une œuvre contemplative, produisant dans l’œil du spectateur un sentiment de flottement entre inéluctabilité et surprise. Tacita Dean parvient ainsi à nous laisser prendre la mesure du temps qui passe, en dévoilant son évidement. L’aspect rythmique de certains mouvements contribue pareillement à cette perte de continuité narrative, comme nous pouvons le constater dans la plupart de ses autres travaux, notamment celui portant sur la tour Fernsehturm réalisé en 2001. Un restaurant circulaire situé dans la tour berlinoise opère une rotation continue sur lui-même, une caméra panoramique fixant les va-et-vient anonymes des personnes qui l’occupe, tout en relevant ici aussi la trajectoire des astres. Un aspect cyclique intervient également dans d’autres travaux comme Disappearance at sea II, où le mouvement d’un phare découpe l’horizon maritime de ses signaux lumineux.

Si donc le retour cyclique du temps vers lui-même contribue au sentiment d’arrêt temporel plus propice au ressassement perceptif de l’événement qui surgit, le temps semble alors s’effondrer continuellement, redistribuant à chacune de ses occurrences les fondements du passage d’un état vers un autre. En cela, Jean-Luc Nancy affirme qu’il y a chez Tacita Dean de l’éternel retour[3]. A travers ce temps qui se disloque, c’est le présent de l’événement qui est affirmé de façon permanente, sans pour autant que la nature de ce présent soit la même ; l’Eternel Retour nietzschéen nous indique que l’événement ne possède pas de condition initiale ou finale, au sens où il n’aspire à aucun état d’« équilibre ». Il bénéficie au contraire d’un régime d’existence en quelque sorte fondé sur lui-même, ce qui n’élude pas un temps cosmique qui lui poursuit son cours. Le cycle de la vidéo qui tourne en boucle et répète les mêmes images peut prêter à confusion car ce n’est pas le « même » qui doit revenir dans l’éternel retour. Ce qui revient est chacune des aspérités du moment présent : l’événement devient, continuellement.

Nous constatons chez l’artiste britannique que la relation qu’elle entretient avec les récits passés est à l’avenant de l’ordre de la répétition ou plutôt, de la reconstitution. Le naufrage du marin Crowhurst et la présence de la passagère clandestine dans la série des Disappearance at Sea sont reformulés, l’itinéraire pour retrouver la Spiral Jetty dans le projet Trying to Find the Spiral Jetty tient lieu d’hommage mais aussi de quête initiatique. L’enquête portant sur des faits oubliés constitue une approche récurrente, comme dans The Story of Beard en 1992.

On a ainsi souvent abordé le travail de Tacita Dean comme une tentative de manifester la poésie mystérieuse du temps qui s’effiloche, en insistant sur la rareté des instants précieux, mais aussi en pointant la beauté grandiloquente des forces cosmiques qui animent tout devenir. C’est en nous confrontant à un temps abyssal que le présent paraît éternel, quand étrangement, c’est le passé qui est ressassé, comme le souligne Jean-Luc Nancy : « L’éternel retour n’affirme pas seulement un éternel présent, il affirme aussi bien l’éternel passé de ce présent, car il forme le retour de ce qui ne peut revenir et qui ne cesse de couler au fond dans un éternel naufrage »[4]. L’idée de perte et d’abandon accompagne en effet celui qui se meut dans l’immensité d’un espace temporel sans direction particulière. Vivre le temps, comme nous y invite Tacita Dean, se produit un peu à la manière d’un voyageur dans le désert ou d’un marin sur les océans qui en dépit de ses efforts, reste sur place. Le Revenir de l’Eternel Retour nietzschéen est d’abord un retour vers sa propre condition, ce qui a pour conséquence directe de confronter le mouvement permanent à une certaine immobilité. Le temps peut ainsi se concevoir selon une dimension immanente qui fait coexister son déroulement objectif, universel, avec sa perception par le spectateur.

Ainsi, le voyage immobile auquel nous invite Tacita Dean consiste à voir dans l’insignifiance et les petits riens une épopée existentielle. Il se passe si peu de choses lorsque l’on scrute la nuit tombante, comme dans la vidéo intitulée Banewl qui relate la lente progression d’une éclipse solaire dans une ferme anglaise jusqu’au retour du jour. Pourtant, jamais les rythmes et les cycles qui cadencent la vie de cette ferme n’ont cessé de clamer leur appartenance au monde. Tout se passe comme si deux ordres cosmiques se confrontaient en un combat temporel laissant opérante la contradiction inhérente à toute logique du devenir. Ici, un ordre humain, bercé par sa dimension psychologique et individuelle, s’oppose à l’ampleur des agréments cosmiques. C’est en cela que l’événement est perçu, que le temps est vécu, pourvu que cohabitent deux facettes chez le voyageur immobile. L’événement se tourne vers celui qui le contemple et se replie simultanément sur lui-même, faisant cohabiter le passé et l’avenir, au détriment du présent. Le temps échappe ainsi à la causalité et ne s’envisage plus en fonction d’un dénouement, il piétine et trébuche, il se suffit.

Si la répétition entraîne la différence avec elle, c’est qu’un regardeur est toujours en mesure d’en faire la constatation, la construction « mentale » naît de sa perception. Toute connexion au monde en vue d’en saisir le mouvement, suppose qu’à un moment donné soit entretenu un rapport « vital », au sens nietzschéen d’un accompagnement. Percevoir l’événement, c’est se laisser affecter par lui. Il ne s’agit ainsi non tant de s’en remettre à la saisie d’un « mobile » qui se déplace, mais à la capacité de capter une certaine intensité au cœur de toute chose.

[1] Jean-Luc Nancy, « L’Eternel retour taciturne », in Tacita Dean, Textes, Association Paris-Musées, 2004.

[2] Julia Garimoth, « Tacita Dean, un arrêt sur le temps », in Tacita Dean, op. cit.

[3] Jean-Luc Nancy, op.cit.

[4] Ibid.

Toutes les images, courtesy l’artiste et la galerie Marian Goodman. Image de couverture : Rozel Point, Great Salt Lake, Utah (1997), 1999, diapositive, parfois utilisée pour illustrer Trying to Find the Spiral Jetty.

Être(s) au monde

L’histoire de l’art a montré combien les préoccupations des artistes se sont affinées au fur et à mesure que se perfectionnaient les connaissances, les idées et les techniques. Un bref parcours des différentes étapes traversées au fil du temps nous rappelle que les conceptions portant sur l’art se sont peu à peu divisées en une multitude de réalités parfois antagonistes. L’art, dans un premier temps, s’est progressivement émancipé de sa vocation symbolique première pour aspirer à la résolution de questions purement formelles, qu’elles soient marquées par un souci de restitution rationaliste ou par la volonté de dissocier le réel de l’évidence, à travers notamment les processus d’abstraction. Dans un second temps, à compter de la seconde moitié du XXe siècle, la nécessité de porter un discours dissident et critique s’est imposée afin qu’émergent des pratiques conscientes du monde qui nous environne, non tant sur le plan de l’émerveillement et de la contemplation, mais dans l’évocation de ses contradictions sociales, culturelles ou politiques. Or, dans cette volonté d’adhérer aux flux du monde, tout en s’accommodant du caractère pluriel de ce dernier, l’art s’est risqué à oublier une forme d’essentialité, tout comme il s’expose à se dissoudre dans la multitude des propositions devenues possibles.

Dans cette optique, l’exposition Être(s) au monde se propose de sonder les connexions qui se tissent entre l’art et le monde qui l’accueille, en soulignant le caractère primordial, voire originel, d’une telle relation. S’il ne s’agit nullement d’opter pour un discours nostalgique qui puiserait dans les origines de l’art ses premières convictions, c’est que le rapport qu’entretient l’homme avec son environnement résiste à l’usure du temps. Non dans l’idée que l’homme nouerait avec son milieu une relation de l’ordre de l’immuabilité, bien au contraire, mais dans la perspective d’un lien si fondamental qu’il constitue le propre de l’homme et, par extension, de toute forme de vie.

Or, parce que bâtir, produire et explorer décrivent des activités marquées par une interaction avec le milieu, tout en demeurant essentielles à la survie et à la perpétuation de l’espèce humaine, on ne peut que souligner la dimension créative d’un « être au monde » toujours changeant. Dans cette optique, « être au monde » est aussi une façon de méditer sur un geste, qui par excellence, se déploie dans le champ artistique.

Cependant, en relevant l’échange qui se produit entre l’être – le verbe – et l’être – au sens d’une entité vivante – nous pouvons souligner l’ambiguïté, sinon l’ambivalence entre ce qu’on appelle conjointement le fait d’exister et le fait de vivre. En conséquence, les artistes réunis dans le cadre de l’exposition Être(s) au monde ont finalement placé un indicible au cœur de leur préoccupation. S’il semble vain, en effet, de prétendre apporter une définition unanime et immuable à l’Être, sans doute est-il préférable, toutefois, de lui insuffler une forme de latence à partir de l’art et des artistes. Alors que les mots, les chiffres et les symboles ne parviennent pas à contourner ce qui résiste au langage, ne revient-il pas aux artistes de jouer leur partition, dans la perspective d’émettre des signaux qui n’ont rien de péremptoire ni de définitif ?

Les différentes approches proposées nous permettent alors de saisir le caractère dual de la notion d’Être, car, en étant fait de chair et de sang, l’homme éprouve à la fois son corps et son monde. C’est ce qui fait de l’homme un être sensible au temps qui passe en lui, aussi bien qu’au temps qui passe autour de lui. De ce fait, il semble important d’insister, dans cette articulation entre l’être et le monde, sur le paradoxe entre contradictions et complémentarité, dans la mesure où s’associent intériorité et extériorité, souci de soi et souci de l’autre. Voici ce que pourrait être la réalité sensible de notre expérience et la réalité objective de ce qui nous environne. En d’autres termes, l’art perçu à travers le prisme de l’« être au monde » exalte un rapport dialectique, car il consiste à affecter tout en faisant que l’on soit affecté. Seulement, parce que toute création est une proposition que l’on adresse au monde et que simultanément, toute création est aussi le fruit de cheminements intérieurs, l’affect n’est pas la qualité seule du sentiment ou de la passion, il est aussi ce qui s’inscrit dans les perceptions et les représentations.

Être affecté signifie donc, dans sa lecture spinoziste, le fait d’être parcouru de désirs et de projections insondables qui pourtant résultent d’une action extérieure. C’est l’effet que le monde exerce sur nous, tel qu’il nous enjoint, en retour, à lui répondre. Être affecté et affecter, c’est être au monde.

Aussi, n’est-il pas surprenant de constater que les artistes réunis pour l’exposition Être(s) au monde ont en commun de fonctionner sur le mode de la recherche, qui parfois relève de l’obsession ; celle-ci semble tenir de la quête existentielle. En étant absorbé par des questionnements intimes, mais essentiels, chacun aborde sa capacité à affecter autant que sa propre affection ; mais en délivrant des univers esthétiques éprouvés par la persévérance et l’abnégation, le souci de trouver la figure juste ou l’infime variation formelle, qui fera toute la différence : ces artistes aspirent à recouvrer une sorte d’absoluité qui peut-être s’apparente à l’Être.

Paradoxalement, aucune de ces recherches ne paraît pouvoir atteindre une forme de réalisation ultime, car le caractère de ce qui est au monde s’affirme avant tout dans l’impermanence et le devenir. Aussi s’agit-il pour l’artiste de poursuivre une attitude de l’ordre de l’adaptation à ce qui se meut continuellement, à l’échelle d’un monde qui toujours évolue, mais aussi au niveau de son activité plastique. Le regard du peintre, du photographe ou du sculpteur ne s’accorde que peu à peu à l’objet qu’il met en œuvre, ce qui suggère son inscription dans un temps singulier de la perception, celui qui appartient au temps de l’effort et du geste, un temps opiniâtre qui assimile aussi bien les échecs que les accomplissements. Ce n’est que graduellement que se découvrent des formes concordantes, des teintes qui résonnent entre elles, alors que tout le travail reste porté par le souci de correspondre à une image préexistante, un désir ineffable, un souvenir ou une inquiétude.

De là, les thématiques déployées relèvent parfois de l’apparition, telle qu’elle se corrèle à une forme de disparition, car le geste artistique le plus fondamental s’appuie sur la nécessité d’adhérer au caractère évanescent de ce monde que l’on essaie pourtant de contenir. Les travaux développent pareillement une esthétique de l’errance, dans la mesure où, face à la vastitude de ce qui nous entoure, domine le sentiment de l’égarement qu’il faut cependant dompter, non parce que l’artiste ignore en quel lieu il se situe, mais parce qu’il sait être à la fois partout et nulle part. C’est ce qui invite d’autres recherches à s’interroger sur la perte, sur l’oubli, sur la mort peut-être, sur la vie surtout, dans l’optique de renouveler l’émerveillement de ce qui s’évanouit pour mieux subsister.

Nous comprenons alors qu’« être au monde » est une façon de se porter à l’horizon du temps qui passe, non dans l’optique de célébrer un sentiment de finitude permanent, mais plutôt dans le projet de rendre hommage à d’éternels recommencements. En effet, il y a de l’éternel retour dans le fait d’être au monde, là où chaque retour prône un nouveau irréductible à ce qui l’a précédé.

Julien Verhaeghe

texte du catalogue Être(s) au monde édité à l’occasion de l’exposition, 2015.

Image de couverture : Jean-Pierre Ruel.

Exposé dans le cadre de la Maison Européenne de la Photographie, le projet Manga Dreams de Jonathan Anderson et de Edwin Low peut en surprendre plus d’un. Ceci pour au moins deux raisons. D’une part, il est vrai que l’univers des mangas a quelque chose de déroutant en cet espace qui, généralement, est davantage habitué à présenter des œuvres photographiques. D’autre part, quand bien même l’amateur chevronné de mangas se hasarderait en ce haut-lieu de la création contemporaine, ses attentes risquent de ne pas être comblées.

En effet, l’exposition ne semble proposer qu’une perception étriquée de ce que l’on associe habituellement à la culture japonaise. Ici, le manga se veut incertain, comme s’il servait un propos autre que le sien. Il ne s’agit pas d’une exposition sur les mangas, dans le but d’acquérir une légitimité artistique, mais d’une exposition d’art dont l’outil lexical s’appuie sur l’univers du manga. Approche qui ne manque pas de conférer à l’ensemble un caractère assez énigmatique, voire ambigu.

Justement, nous pouvons constater qu’en règle générale, le jeu des ambiguïtés reste une composante essentielle de la culture visuelle nipponne, en mêlant les genres qu’a priori tout oppose comme la violence et le romantisme, la tradition et le moderne, l’âge adulte et l’éternelle enfance, le masculin et le féminin. Anderson & Low jouent sur ces confusions à partir de l’outil numérique, ce qui permet d’interroger les frontières entre le réel et l’imaginaire, mais surtout d’employer le « style » du manga pour s’inscrire entre l’art et le non-art. Effectivement, le spectateur est en droit de se questionner sur la réelle pertinence artistique de ce qui est présenté, ces éphèbes nippons munis de katana sur fond de soleil couchant, ou ces portraits d’adolescents au look « cosplay » et dont les références tiennent à la fois du jeu vidéo et du dessin animé, peuvent laisser penser que nous nous trouvons davantage face à un travail d’illustration.

Toutefois, un œil plus attentif laisse planer le doute, quelque chose se passe dans ces corps et ces visages. Au premier abord, nous pouvons souligner le jeu des regards qui parfois paraissent défier le spectateur. L’attitude se veut héroïque, quelquefois guerrière, en tout cas fière. Si les identités sont assumées au point de dévisager le public, on peut se rendre compte que ces physionomies décrivent un trait commun à la plupart des héros issus de l’imagerie populaire, qu’ils proviennent des comics américains, de la machine hollywoodienne ou encore des Jeux Olympiques. « L’esthétique du regard perçant » se pose-t-elle comme le reflet de la culture populaire contemporaine ? Rappelons-nous qu’Anderson & Low ont poursuivi une intense recherche photographique à travers la représentation d’athlètes et de champions, souvent posant dans le plus simple appareil. L’identité et le corps s’unissent dans leur imaginaire iconographique pour montrer des êtres qui, jusqu’à l’extrême, explorent ce que peut un corps, et ce qu’implique le fait d’être soi. Il y a peut-être quelque chose d’héroïque à s’affirmer en tant que soi-même, au point d’en oublier toutes craintes et complexes. De là, l’exposition Manga Dreams acquiert une toute autre résonnance, car à l’image de ces héros sportifs qui s’explorent et qui s’assument, elle entend bien dépasser le simple jeu des apparences.

image de couverture : Untitled ( The Girl in the Red Hat) © Anderson & Low

Expostion Anderson & Low, Manga Dreams, Maison Européenne de la photographie, du 27 juin au 26 août 2012.

Hortense Soichet emprunte aux sciences humaines ses méthodologies, en procédant sur le mode de l’enquête, en recueillant des témoignages et en se rendant dans des quartiers de logements sociaux ; elle s’appuie d’abord sur une approche photographique pour sonder, à la manière de l’ethnologue ou du sociologue, un Habiter qui se donne à voir autant qu’il interroge. Une esthétique de l’Habiter, fluide et transitoire, comprise dans l’entre-deux des formes et des couleurs d’un côté, des désirs et des expériences de l’autre, peut alors émerger. Celle-ci se porte constamment à la frontière entre le visible et l’invisible, elle repose sur la pratique sociale des espaces, comme en témoignent les travaux réalisés dans les quartiers Argentine et Saint-Lucien de Beauvais.

Dans la démarche de l’artiste, il ne s’agit nullement de souligner l’âpreté bétonnée des barres HLM, là où les ciels de banlieue paraissent toujours grisâtres, ni même de dresser le portrait d’habitants désabusés par la réalité de leur quotidien. L’artiste a choisi de dépeindre la vie de ces quartiers en les figurant en « négatif », c’est-à-dire en ignorant les espaces communautaires, publics ou partagés, en excluant les habitants de toute photographie pour se focaliser sur ce qui demeure enfoui, infime et intime.

Lorsque l’on pénètre dans ces appartements, parfois coquets, d’autres fois plus modestes, on y voit le reflet des espérances et des imaginaires individuels. Les récits qui accompagnent ces images décrivent des aspirations personnelles, des craintes et des amertumes, mais aussi des projets et des souvenirs heureux. L’artiste peut interroger le temps de la vie, celui que l’on passe chez soi, à l’échelle de quelques années ou à l’échelle du quotidien, celui que l’on imprègne de son identité, de sa culture et de son histoire, mais surtout, de sa présence. Le tour de force consiste à rendre cela palpable, alors même que cela n’a pas de corps, alors même que la technique employée est avant tout celle de l’image photographique.

Cet Habiter est donc trouble, pour ne pas dire troublant, car il donne à voir autant qu’il dissout les certitudes. Un indiscernable je-ne-sais-quoi jaillit de ces images, il nous interroge et attise notre curiosité. Est-ce en raison de la sensation de familiarité ? Est-ce pour la diversité des intimités esthétiques ? Ou bien est-ce parce que le projet renvoie à une certaine rudesse sociale ? Le spectateur, hésitant, ne sait en effet quelle attitude adopter devant ces univers personnels, fragilisés par les remous de l’existence ; univers qu’il peut aussi bien accueillir avec le sourire, au vu de ces ornements surajoutés, artificiels ou fantaisistes. C’est que l’Habiter marque la confrontation de soi aux autres, il synthétise le regard que l’on porte sur le monde, sur son prochain, et suppose que la réalité des autres est différente.

Tout un chacun peut constater qu’il lui arrive de percher des valises au sommet d’une armoire pour gagner de la place, d’avoir un tabouret maladroitement dissimulé dans un recoin de la cuisine ou les rideaux qui empiètent avec nonchalance sur les luminaires. Chacun possède ses motifs, ses passions et des décors intérieurs qui prennent le risque de déplacer les regards et le jugement des autres. Sur les murs parsemés de photos de famille, des fusils de chasse côtoient les horloges. Les meubles quelquefois précaires accompagnent des fauteuils hâtivement recouverts, les espaces s’effacent devant l’amoncellement de poupées de collection, de chevaux ou des stars du foot. Pour autant, rien ne nous préserve du regard vacillant des autres, ce regard qui scrute et préjuge des stratégies, des choix et des goûts que nous mettons en pratique au sein de nos espaces de vie. Avec ces photographies, c’est le regard que l’on porte sur les autres qui est interrogé, le regard que les autres portent sur nous, mais aussi le regard que nous nous portons sur nous-mêmes.

Ce qui intrigue donc n’est pas le « Comment vivent les autres ? », mais une infime transparence. Ces habitants, absents, peuvent figurer la condition humaine à travers ses gestes et ses accomplissements les plus essentiels ; il est vrai qu’on oublie de temps à autre que l’Habiter est un geste élémentaire, une conduite fondamentale participant à la production de soi et de son rapport aux autres. Du coup, ce projet photographique qui n’insiste plus seulement sur la présence même de la photographie, nous rappelle qu’Habiter, c’est aussi Être, c’est aussi Vivre. L’esthétique de l’Habiter d’Hortense Soichet ne fige donc pas, les objets, les meubles et les murs ne sont nullement prisonniers de l’image car ils sont nourris d’affects et de sensations. Ils ne s’amassent ni ne se produisent en un jour, mais en une vie.

Ce n’est pas la stabilité du foyer qui se donne à voir, mais ce qui est véhiculé à travers lui, répondant à un processus continuel, à une conquête de l’espace faite de pertes et d’accumulations, de rencontres, d’histoires et d’expériences.

Galerie de la Médiathèque du centre-ville, Espace culturel François Mittérand, 3, Cour des Lettres, Beauvais.

Toutes les photographies : courtesy Hortense Soichet

Texte publié en septembre 2013 sur contemporaneite.com

![ph09_1 [1600x1200]](http://artetcaetera.net/wp-content/uploads/2015/03/ph09_1-1600x1200.jpg)

Dans cette exposition présentée par la galerie Xippas, Peter Halley peint des figures géométriques multicolores, parfois fluorescentes, qui se détachent d’un fond noir atmosphérique, comme pour mieux en rendre la matière. Elles paraissent d’autant plus palpables que la partie inférieure de ces toiles est caractérisée par des bandes régulières et horizontales ; ces dernières constituent un socle pictural permettant de consolider l’architecture de la construction colorée. Le spectateur hésite : s’agit-il d’une œuvre totalement abstraite qui rendrait superflue toute interprétation raisonnée, comme l’y invite la rigueur absolue du géométrique ? Lui faut-il au contraire reconnaître dans ces formes et ces couleurs sonnantes, des perceptions imagées ? En effet, rien ne l’empêche de deviner ici et là un édifice de facture minimaliste, entrecoupé par des surfaces de béton aux couleurs éclatantes. De part et d’autre, des tuyaux ou des gouttières, à moins que ce ne soit le relief lointain d’un bâtiment en arrière-plan. Les constructions géométriques de l’artiste américain se présentent en effet comme des vues sur le monde.

Alors que la peinture géométrique renvoie traditionnellement à des préceptes théoriques nourris de conceptions pures et idéelles, parfois mystiques, utilisant la forme mathématique comme un motif d’expérimentation picturale – que l’on songe à Malevitch, aux tenants de l’Art Concret ou à l’art cinétique – ici, ce qui anime Halley n’est plus seulement l’amour de la forme et l’exploration abstraite de nouveaux horizons esthétiques, mais l’incidence du géométrique dans la réalité quotidienne. Jusqu’alors, il est vrai que les peintres géométriques « historiques » restent en quête d’une vérité close sur elle-même, hermétique aux vicissitudes du monde et déployée en vue de laisser émerger des formes dont l’exactitude ne peut être contredite. D’une certaine façon, bien qu’opposés à une fantaisie initiée par la gestuelle rêveuse d’une peinture faisant la part belle à l’individu plutôt qu’à l’universel – comme le revendiquaient en 1930 les « concrétistes » Theo Van Doesbourg et Piet Mondrian au travers d’un manifeste, en faisant allusion, en particulier, au surréalisme – les peintres géométriques n’en demeuraient pas moins prisonniers d’une vision quelque peu romantique et moderniste, marquée par l’expression « la plus récente et la plus actuelle du beau », selon les termes de Baudelaire.

Le cas de Mondrian lève toutefois un doute, rappelons-nous en effet de Broadway Boogie-Woogie, peinte en 1943 et dont les lignes orthogonales aux couleurs vives se réfèrent aux axes nord-sud de Manhattan. Comme chez Mondrian, Peter Halley, américain et new-yorkais, n’emploie que des horizontales et des verticales pour essaimer l’espace de ses toiles en figurant la structure de la réalité ; à l’image de son illustre prédécesseur, la géométrie peut arborer une dimension éminemment sociale. La démarche se veut ainsi radicale, politisée, appuyée par les lectures de Baudrillard et du Foucault des sociétés disciplinaires. Halley évoque alors les configurations compartimentées de notre quotidien et les différentes strates de nos sociétés hiérarchisées dans le contexte postmoderniste des années quatre-vingt. Si le projet géométrique signifiait autrefois la stabilité, l’ordre, le sens des proportions, l’exploration de la forme en tant que forme, ceci n’a plus cours désormais car elle s’est vue assignée par la culture une « multiplicité changeante de ‘signifiants’, d’images d’enfermement et de dissuasion »[1].

Par la même occasion, l’artiste souligne non pas ce qu’il y a de social dans la géométrie, mais ce qu’il y a de géométrique dans toute société. Les couleurs fluorescentes et les textures industrielles finissent par donner corps à cette matérialité du social géométrique, en allusionnant une société de consommation où finalement, ce qui importe est parfois davantage la capacité d’attraction à grande échelle que le souci de s’arrêter sur l’irréductibilité des êtres et des choses. En vue de méditer sur le jeu des représentations sociales et des codifications arbitraires, Peter Halley suggère ainsi de puiser dans l’ambiguïté des représentations picturales, là où la géométrie suppose, peut-être plus qu’ailleurs, que ce que l’on voit n’est pas ce que l’on croit, en hissant des ramifications toujours plus subtiles.

[1] Peter Halley, Crise de la géométrie et autres essais 1981-1987, ENSBA, 1992, pp. 57 à 71.

![Wrong Face_26 (Copier) [1600x1200]](http://artetcaetera.net/wp-content/uploads/2015/03/Wrong-Face_26-Copier-1600x1200.jpg)

Wrong Face, 2012, Still, 16 mm color film, silent, Duration: 3’35 », courtesy of the artist and gb agency, Paris

Le travail d’Elina Brotherus est à la confluence de plusieurs genres picturaux. Le paysage, la nature morte et le nu côtoient les scènes d’intérieur et les autoportraits. Les références à l’histoire de la peinture et de la photographie abondent, on y trouve parfois la poésie mystérieuse d’un Giorgione, la présence éthérée d’une Francesca Woodman ou plus souvent les méditations existentielles d’un Caspar David Friedrich.

Dans un premier temps, le spectateur perçoit cette œuvre pour sa capacité à articuler une expérience singulière à la réalité du monde : l’artiste apparaît souvent de dos, seule et contemplative face à une étendue panoramique faite de brume et de grandeur. Dans d’autres cas, l’artiste parvient à figer une sensibilité fuyante qui tranche avec la sévérité des lieux et des situations. Assise sur le rebord d’une baignoire, le regard errant, les mains closes et la mine défaite, le personnage parait s’estomper devant la douce luminosité d’une salle d’eau. La mélancolie est manifeste, elle nimbe toute la pièce d’une atmosphère hollandaise, lourde mais paisible. Des questions émergent alors : s’agit-il de diluer les tourments de l’âme devant le spectacle de l’étendu ? Le paysage, le lieu et l’espace renvoient-t-ils à un infini inaccessible, à une quête impossible à accomplir ? Quel rôle joue l’histoire de l’art lorsque ce sont des expériences singulières qui sont examinées ?

L’artiste nous explique dans le cadre de cette exposition intitulée Annonciation ses tentatives infructueuses d’avoir un enfant. C’est à juste titre que sont invoqués les célèbres retables de Fra Angelico dont le thème de l’Immaculée Conception résonne en négatif avec la biographie de l’artiste : au miracle d’une naissance soudaine répond la tristesse d’une vie qui se refuse. Cet écart entre présence et absence constitue sans doute un motif nécessaire. Sur la photographie qui initie le parcours proposé, une entrée en forme d’arcade nous introduit dans l’intimité d’une salle à manger ; assise sur la droite, l’artiste est prostrée et la solitude se fait extrême. Les espaces de vie n’en restent pas moins imprégnés d’une sorte de pudeur, celle qui révèle tout autant qu’elle dissimule. Peut-être est-ce parce que l’artiste s’efface que les photographies s’emplissent de son être.

Puis dans un second temps, le spectateur se rappelle que les romantiques allemands professaient la libre expression du sensible par la contestation de la raison. En poursuivant dans cette voie, on se rend compte que la relation qu’entretient l’artiste avec les tableaux empruntés à l’histoire de l’art n’aspire pas à une réitération docte et discursive. Son rapport est avant tout sensoriel, instinctif, et plus important encore, esthétique. Chaque photographie laisse émerger une attention remarquable pour le jeu des couleurs, la luminosité, la composition et la mise en scène. En exemple, ce bouquet de tulipes au milieu d’une table, dont la nappe purpurine aux motifs carrelés retentit avec la blancheur des pétales et le turquoise du fauteuil. À trop vouloir se focaliser sur les références qui parsèment son œuvre, on en oublierait presque qu’il s’agit d’une entreprise éminemment plastique, d’une relation tactile à l’égard de l’histoire des images, le fruit d’une véritable passion à l’égard de tout ce qui se laisse bercer du regard. Si les artistes qui la précèdent lui apportent des éléments de réponse relativement aux problèmes qu’elle se pose, c’est parce qu’ils l’imprègnent d’univers graphiques riches et fertiles. D’une certaine façon, la solitude se voit contrariée au profit d’images qui s’illuminent, l’Annonciation devient l’exclamation non feinte d’un amour des images.

L’exposition Elina Brotherus L’annonciation à la galerie gb agency à Paris du 25 mai au 20 juillet 2013.

Photographie de couverture : Tulips, 2009, courtesy of the artist and gb agency, Paris

Crédit photo : Marc Domage, Courtesy gb agency, Paris.

Texte publié en juin 2013 sur contemporaneite.com

The Shapes Project, Shapes Monoprints, each unique. Framed digital prints, 4.25 x 5.5 inches each., 2005-2006.

The Shapes Project, Shapes Monoprints, each unique. Framed digital prints, 4.25 x 5.5 inches each., 2005-2006.

En s’attaquant au mythe de l’originalité, le travail que mène Allan McCollum depuis près d’une trentaine d’années interroge avec une remarquable acuité l’un des fondements les plus représentatifs de l’art moderne. La question du mode d’existence et de l’unicité de l’œuvre est prise à contre-pied par l’artiste américain, à ceci près qu’il n’entend pas désarçonner la rareté de l’œuvre d’art en procédant à une multiplication mécanique de l’identique – ce que fit Warhol par la sérigraphie – mais en produisant une multitude d’originaux.

Dans la série des Shapes Project présentée par la JGM. Galerie, des nuées de formes noires encadrées parsèment les murs. Ni organiques, ni géométriques, les voilà alignées selon une rigueur taxinomique qui n’est pas sans rappeler une certaine tradition de l’art minimal ou conceptuel. Un regard attentif pensera y reconnaître la silhouette d’un état américain, d’un coquillage ou d’un masque tribal, alors qu’elle ne se réfère finalement à rien d’autre qu’à elle-même.

À la vue de ce projet, ce qui frappe est à la fois son ampleur et son efficacité. Nous voilà confrontés à d’innombrables motifs qui paraissent se répéter sans fin ; l’œuvre est profuse et austère, presque démonstrative, elle parvient pourtant à véhiculer une certaine éloquence visuelle. Sans doute est-ce là le tour de force de l’artiste : en se plaçant à l’échelle de la philosophie de l’art, en déployant un projet qui a la rigueur d’une affirmation mathématique, McCollum n’en oublie pas de mettre en avant ce qui reste fondamental dans un cadre artistique, à savoir l’amour des formes qui se révèlent au gré des tâtonnements créateurs, ainsi que le désir souverain de matérialiser des figures que l’esprit seul n’arrive pas à concevoir. L’artiste américain partage en cela les préoccupations du peintre aspirant à conquérir la toile blanche par des compositions qui font sens, qui séduisent ou qui miment le monde, à la différence près que McCollum a déjà entrevu quelques 214 millions de Shapes sur les 31 milliards rendues possibles par son dispositif.

Chaque pièce est en effet unique, elle désigne une variation parmi nombre d’autres, laquelle est obtenue en opérant diverses combinaisons à partir d’une trame de départ. En procédant ainsi, il interroge en partie l’importance du nombre dans une ère de l’opulence et de l’excès pour mieux réévaluer l’incidence de l’unique, de l’original et de l’indivis. McCollum peut aussi questionner les mécanismes de répétition et de différenciation, à l’échelle des œuvres d’art mais aussi des individus et du social, comme le figurait un autre projet daté de 2004, Each and Every One of You, où à travers une multitude de petits cadres foncièrement identiques, 600 prénoms masculins et 600 autres féminins étaient imprimés, en tenant compte de leur fréquence au sein de la population américaine. Gabriel Tarde indiquait autrefois que l’imitation et l’invention sont constitutifs des actes sociaux élémentaires : ils en véhiculent les désirs et les imaginaires, expliquent les phénomènes rumoraux, les modes et l’adhérence à certaines idées. De la même façon, Allan McCollum nous rappelle que l’art est aussi ce qui nous donne conscience de notre indissoluble mimétisme à l’égard de nos semblables, alors même que nous postulons à nous démarquer les uns des autres.