![[all rights reserved]](http://artetcaetera.net/wp-content/uploads/2014/11/29516hd-Copier.jpg)

Soleil Double, Néon, caisson altuglas, 50 x 80 x 42 cm, 2014. Photo : Claire Dorn, ©ADAGP, Paris, 2014, Courtesy Galerie Perrotin

![[all rights reserved]](http://artetcaetera.net/wp-content/uploads/2014/11/29516hd-Copier.jpg)

Soleil Double, Néon, caisson altuglas, 50 x 80 x 42 cm, 2014. Photo : Claire Dorn, ©ADAGP, Paris, 2014, Courtesy Galerie Perrotin

« Ce fut l’étonnement qui poussa, comme aujourd’hui, les premiers penseurs aux spéculations philosophiques. Au début, ce furent les difficultés les plus apparentes qui les frappèrent, puis, s’avançant ainsi peu à peu, ils cherchèrent à résoudre des problèmes plus importants, tels que les phénomènes de la Lune, ceux du Soleil et des Étoiles, enfin la genèse de l’Univers. »

Aristote, Métaphysique, Livre A, I, 1.

Laurent Grasso pose la question de la construction du savoir en soulignant l’importance de l’étonnement et de la fascination à l’égard de ce qui nous échappe. Au fondement de la connaissance, une fois franchies les « difficultés les plus apparentes », les phénomènes naturels et inexpliqués nourrissent les imaginaires et les interprétations. Ce qui se voit et déconcerte suscite la parole et les discours, parfois les dogmes et les mythes. La frontière entre connaissance et croyance est en effet des plus ténue, comme le montre l’histoire des conceptions que l’on se faisait de l’Univers. En outre, si à travers ses différents projets résolument contemporains l’artiste dialogue avec des périodes reculées – en se référant le plus souvent au Moyen-Âge – c’est aussi parce que le temps et les siècles jouent le rôle de révélateur, autorisant une mise en relief des lubies conceptuelles autrefois érigées en vérité absolue, au risque d’être accusé d’hérésie.

Soleil Double, Deux disques en laiton brossé, 90 cm de diamètre chacun, 2014. Photo : Claire Dorn, ©ADAGP, Paris, 2014, Courtesy Galerie Perrotin

Vue de l’exposition Soleil Double de Laurent Grasso à la Galerie Perrotin, Paris, 6 septembre – 31 octobre, 2014. Photo : Claire Dorn, ©ADAGP, Paris, 2014, Courtesy Galerie Perrotin

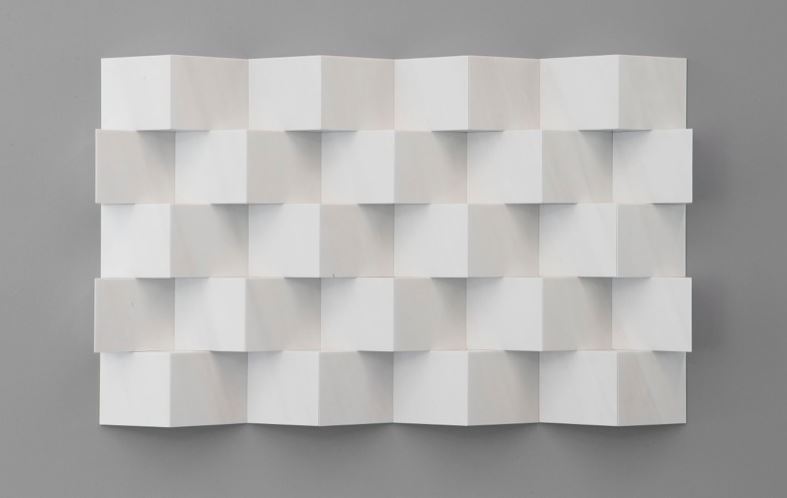

Anechoic Wall, Marbre, 100 x 160 x 10 cm, 2014. Photo : Claire Dorn, ©ADAGP, Paris, 2014, Courtesy Galerie Perrotin

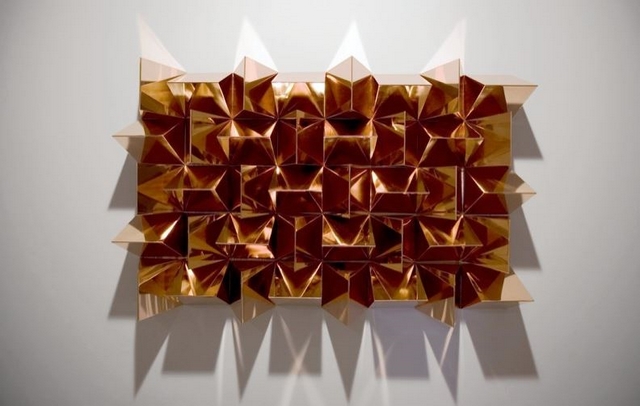

Anechoic Wall, Cuivre, 101,6 x 161,3 x 19,7 cm, 2014. Photo : Claire Dorn, ©ADAGP, Paris, 2014, Courtesy Galerie Perrotin

![[all rights reserved]](http://artetcaetera.net/wp-content/uploads/2014/11/W6W8901.jpg)

Vue de l’exposition Soleil Double de Laurent Grasso à la Galerie Perrotin, Paris, 6 septembre – 31 octobre, 2014. Photo : Claire Dorn, ©ADAGP, Paris, 2014, Courtesy Galerie Perrotin

Science-fiction et perception

L’exposition Soleil double que la galerie Emmanuel Perrotin présenta cet automne nous livre des pièces hétéroclites, tant au niveau des supports employés qu’en termes de propositions. La première salle tient lieu d’introduction, les deux disques en laiton brossé font figure de postulat conceptuel : qu’adviendrait-il si nous avions affaire à deux astres solaires ? À leurs côtés, un caisson sombre mais translucide laisse apparaitre les néons verdâtres titrant l’exposition. La facture lisse du matériau intrigue par son hésitation entre l’opacité et la transparence, il en parait inhabituel et sophistiqué, tout droit sorti de l’univers science-fictionnel du film Tron. On retrouve cette esthétique quelque peu futuriste avec quelques autres pièces qui en paraissent étranges, comme des artefacts venus de l’espace, hermétiques à l’intelligence humaine. C’est le cas avec les panneaux fragmentés Anechoic Wall, l’un en marbre, l’autre dans un cuivre qui rappelle celui employé dans la construction de navettes ou de stations spatiales par la Nasa. Il est vrai que le cuivre est un conducteur de chaleur et d’électricité. Surtout, il s’agit du premier métal travaillé par l’homme.

Dans ces deux travaux en particulier, comme avec Project 4 Brane qui consiste en un box de cuivre perforé renfermant des images projetées que l’on distingue avec peine, la perception est déjouée. L’acte de voir rendu difficile s’accompagne en effet d’un étonnement, ou peut-être d’une remise en question. Le box, a priori clos et dissonant, accompagné dans la salle qui l’accueille par un son monotone mais mystérieux, peut à certains égards évoquer le monolithe impénétrable de Kubrick qui à la fois déconcerte et fascine. Il s’impose plus particulièrement comme un dispositif de vision comme purent l’être le microscope et le télescope.

C’est donc à juste titre que Teresa Castro relève, dans le généreux livret proposé au spectateur, la similitude avec le dispositif narratif de la science-fiction, dans lequel une idée de départ, spéculative, souvent atypique, est développée en vue de déployer le champ des possibles. Or la science-fiction est aussi, d’une part, ce qui permet non tant de prédire le futur, mais de méditer sur les affres du contemporain, dès lors que tout discours est élaboré dans et par une époque donnée. D’autre part, il s’agit d’un procédé narratif et conceptuel adoptant un point de vue macroscopique, capable de figurer les forces et les dynamiques qui régissent le monde. En revisitant le passé, en figurant le rapport que les hommes entretiennent avec les éléments cosmiques, Laurent Grasso adopte une vue d’ensemble, ce qui lui permet d’insister sur des notions métaphysiques et existentielles telles que la destinée, le divin ou l’ordre de l’univers.

![[all rights reserved]](http://artetcaetera.net/wp-content/uploads/2014/11/W6W8885.jpg)

Vue de l’exposition Soleil Double de Laurent Grasso à la Galerie Perrotin, Paris, 6 septembre – 31 octobre, 2014. Photo : Claire Dorn, ©ADAGP, Paris, 2014, Courtesy Galerie Perrotin

![[all rights reserved]](http://artetcaetera.net/wp-content/uploads/2014/11/W6W9280_2.jpg)

Vue de l’exposition Soleil Double de Laurent Grasso à la Galerie Perrotin, Paris, 6 septembre – 31 octobre, 2014. Photo : Claire Dorn, ©ADAGP, Paris, 2014, Courtesy Galerie Perrotin

![[all rights reserved]](http://artetcaetera.net/wp-content/uploads/2014/11/29361hd-Copier.jpg)

Studies into the Past, huile sur chêne, 20 x 29 cm, 2014. Photo : Claire Dorn, ©ADAGP, Paris, 2014, Courtesy Galerie Perrotin

Studies into the Past, huile sur chêne, 17 x 24 cm, 2014. Photo : Claire Dorn, ©ADAGP, Paris, 2014, Courtesy Galerie Perrotin

Studies into the Past, huile sur chêne, 23,1 x 24 cm, 2014. Photo : Claire Dorn, ©ADAGP, Paris, 2014, Courtesy Galerie Perrotin

Rétroprojection, 1902, Nuée ardente, Éruption du Mont Pelée, 116x 150 x 6,5 cm, 2014. Photo : Claire Dorn, ©ADAGP, Paris, 2014, Courtesy Galerie Perrotin

Une métaphysique du double

L’artiste procède en opérant des va-et-vient avec l’iconographie moyenâgeuse. L’exposition donne en effet une place importante à des études picturales réalisées à l’huile et sur lesquelles sont dépeints des hommes confrontés aux vicissitudes parfois irréelles des forces de la nature. Dans la série des Studies into the Past, des éruptions volcaniques et des tremblements de terre côtoient des pluies de feu et des phénomènes célestes qui restent inexpliquées. Un esprit de crainte, de désolation et d’impuissance plane, car il s’agit de catastrophes meurtrières. Toutefois, sans doute le véritable choc repose-t-il sur l’impénétrabilité de ce qui survient. Ce sont les savoirs et les fondements de la pensée qui sont anéantis, en particulier à l’ère médiévale où l’occultisme et l’obscurantisme prédominent.

À cet égard, la notion de double introduite par l’artiste agit comme un opérateur conceptuel puissant dans la mesure où elle bouscule l’une des conceptions philosophiques les plus fondamentales. Certains penseurs de la Grèce antique envisageaient l’Un en tant qu’entité absolue, à l’origine et au terme de toute chose. L’Un se substitue à l’Être, à Dieu, mais aussi à l’astre solaire. On imagine alors la confusion et la fascination qu’exerce l’apparition d’un double céleste. Si l’unicité originelle est contredite, c’est aussi la nature paradoxale de ce double qui interpelle car, comme le rappelle Clément Rosset[1], le double a pour ambiguïté d’être à la fois le même et un autre, à la fois l’Un et son contraire. Cet amalgame identitaire nous renseigne sur les contractions temporelles et conceptuelles qui jalonnent le travail de Laurent Grasso.

En effet, différents aspects font montre d’une articulation problématique entre des entités jugées contraires, pour au final mieux se confondre.

La métaphysique de la catastrophe tout d’abord, car elle sculpte cet infime instant où tout bascule, agglomérant en une idée nouvelle, l’avant et l’après. La thématique de la prédiction ensuite, car elle confond l’absolue certitude de savoir ce qui va se produire, à la surprise totale de l’accomplissement des faits. La notion-même de contemporain enfin, dès lors que les voyages temporels qu’invoquent l’artiste, alternant entre passéisme et futurisme, ont pour conséquence de nous éclairer sur notre propre façon d’interroger le monde, celui d’aujourd’hui.

Alors que l’attention est portée sur le regard que portent les hommes vers les astres et les cieux, comme dans la série de photographies Miracle of the Sun, Fatima, cette logique de l’ambivalence créatrice est visible dans la très belle vidéo qui clôt l’exposition. Une caméra aérienne survole posément les ruines de Pompéi, les sites du Vésuve et du Stromboli, se faufilant entre les nuées de vapeurs et les reliefs solitaires. Or Nietzsche nous rappelait dans une célèbre sentence que lorsque l’on scrute ainsi l’abime, celui-ci nous dévisage tout autant. Le point de vue surplombant et cartographique donne en effet un regard à cette caméra venue du ciel – est-ce l’œil du divin qui observe, ou bien celui de l’artiste ? – tandis que ses déambulations chancelantes et méditatives donnent le sentiment d’une volonté propre. Si les hommes lèvent les yeux vers le ciel, à la recherche d’indices élucidant les mystères de leur existence, c’est plutôt une force venue d’ailleurs qui les examine.

Du coup, Laurent Grasso parait constamment interroger les rapports de transcendance, confrontant les hommes à des forces verticales. Mais pour cela, il relève à nouveau frais l’incidence du Voir dans les processus d’intelligibilité du monde. Bien davantage, il nous montre que l’art et les artistes créent des cheminements de pensée aussi fondés que ceux de la philosophie ou des sciences sociales, tissant des liens avec ces derniers, se substituant parfois même à eux, puisque l’on dit bien que les images valent mieux que les longs discours.

![[all rights reserved]](http://artetcaetera.net/wp-content/uploads/2014/11/W6W0781-2.jpg)

Vue de l’exposition Soleil Double de Laurent Grasso à la Galerie Perrotin, Paris, 6 septembre – 31 octobre, 2014. Photo : Claire Dorn, ©ADAGP, Paris, 2014, Courtesy Galerie Perrotin

![[all rights reserved]](http://artetcaetera.net/wp-content/uploads/2014/11/W6W9294_3.jpg)

Vue de l’exposition Soleil Double de Laurent Grasso à la Galerie Perrotin, Paris, 6 septembre – 31 octobre, 2014. Soleil noir, Film 16 mm en boucle, 11 mn 40 sec. Photo : Claire Dorn ©ADAGP, Paris, 2014, Courtesy Galerie Perrotin

[1] Clément Rosset, Le réel et son double, Paris, PUF, 1976.